パソコンを使用している人のほとんどがインターネットに接続し、Webサイトの閲覧やメールの送受信を行っています。

インターネットの普及により私たちも大きな恩恵を受けていますが、便利になればなるほどウイルス感染のリスクも高まります。

今回は、コンピュータウイルスの種類や基礎知識などについて、解説します。

目次

コンピュータウイルスの定義とは

コンピュータウイルスは、経済産業省の「コンピュータウイルス対策基準」において、以下のとおり定義づけられています。

「次の機能」とは、以下の機能を指します。

- 自己伝染機能

- 潜伏機能

- 発病機能

自己伝染機能

自らの機能によってほかのプログラムに自らをコピーし、またはシステム機能を利用して自らをほかのシステムにコピーすることにより、 ほかのシステムに伝染する機能です。

何らかの経路で侵入したコンピュータウイルスが、パソコンの機能、または自身の機能を利用して、ほかのプログラムやシステムに複製を作成します。

見覚えのないファイルやプログラムが見つかった場合は、ウイルスである可能性は高いといえます。

潜伏機能

発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、発病するまで症状を出さない機能です。

ウイルスに感染して症状が出るまでの潜伏期間中はまったく症状がないため、パソコンも正常に動作しますが、一定期間などの条件が満たされると、突然ウイルスが発症します。

発病機能

プログラム、データなどのファイルの破壊を行ったり、設計者の意図しない動作が発生するなどの機能です。

ユーザーが気づかない間にファイルやデータが破損されていたり、システムがフリーズするまでポップアップウインドウが開き続けるなど、パソコンに予期せぬ動作を起こさせます。

Windowsのシステムファイルに感染すると、パソコンの動作が不安定になったり、起動しないなどのトラブルも引き起こします。

ウイルスに感染した場合、3つの機能がすべて症状を起こすわけではありません。

1つだけしか機能しないこともあれば、複数の機能が働く場合もあります。

コンピュータウイルスの歴史

コンピュータウイルスの発想は、1940年代にジョン・フォン・ノイマンというハンガリー出身のアメリカの数学者が自身の講義で取り上げたことから始まっています。

1966年には「自己増殖オートマトンの理論」として論文で発表しており、コンピュータのプログラムを機械的な生命体として捉え、実在の生物界のウイルスと同様に破壊活動を行い、また、自己増殖をして感染拡大させることが可能であるという概念を証明しました。

これ以降、1970年のコアウォーと呼ばれる対戦型ゲームから生まれた、アドレスをランダムに削除する攻撃方法を皮切りに、1980年代にはアップル社のコンピュータを対象としたウイルスなど、現代まで数多くのウイルスが発生しています。

ウイルス対策ソフトの登場

1988年には世界初のウイルス対策ソフトが登場し、次々と増加するウイルスへの対策が始まります。

しかし、当時のウイルスはそれほど驚異的なものではなかったため、あまり普及はしていません。

ウイルスの世界的流行

1995年に入るとマクロウイルスの登場により、ウイルスが爆発的な広がりを見せます。

世界中に広まった「コンセプト」は脆弱性を証明するためのウイルスであり、実害こそ与えませんでしたが、脆弱性を突くことで悪用できることを実証しました。

マクロウイルスの登場によって、ウイルススキャンの需要が高くなった年でもあります。

2004年からは、ウイルスが組織的犯罪に使用されるようになり、個人情報の搾取などの情報収集に利用されています。

また、バックドアによるコンピュータの遠隔操作などのウイルスも登場しています。

コンピュータウイルスの種類

コンピュータウイルスにはさまざまな種類がありますが、大きく分類すると以下のとおりです。

- マクロ感染型

- ファイル感染型

- システム領域感染型

- 複合感染型

- ワーム型

- トロイの木馬型

- コンセプトウイルス

マクロ感染型ウイルス

Microsoft社のOfficeアプリケーションで使用される、マクロ機能※を悪用したウイルスの総称です。

※Office製品などのソフトウェアで使用する操作手順を記録し、自動化する機能のこと

マクロウイルスが仕組まれたファイルを開くとマクロコマンドが実行し、感染活動を始めます。

マクロ機能が実行されると感染はもちろん、コンピュータに害を与える活動を始めます。

ファイル感染型ウイルス

単体では活動せず、「.exe」や「.sys」、「.com」などの実行型ファイルに付着して感染するウイルスです。

実行型のファイルのみに感染し、プログラムを勝手に書き換えながら感染・増殖を繰り返します。

ファイル感染型には完全にファイルを書き換える上書き型や、元のファイルに書き加える追記型など、さまざまな種類があります。

システム領域感染型ウイルス

ハードディスクやCD-ROMなど、記憶デバイスのシステム領域(ブートセクタやパーティションテーブル)に感染するウイルスです。

起動に必要な情報やプログラムをシステム領域からほかの場所へ移動させ、悪意のあるプログラムを上書きします。

OSの起動前にウイルスが活動するため、ウイルス対策ソフトをインストールしていてもウイルスを監視できません。

MS-DOSのメモリ管理を利用して活動するため、Windows10など最近のOSで活動する危険性はほとんどありません。

複合感染型ウイルス

感染経路を複数持つウイルス、または複数のウイルスを組み合わせたウイルスを指します。

ファイル感染型はファイルに、システム領域感染型は記憶デバイスのシステム領域に感染するウイルスですが、複合感染型はこれらを組み合わせたウイルスのため、ファイルとブートセクタ両方に感染します。

ほかのウイルスと比べると強い感染力を持っており、ブートセクタから駆除してもファイルにウイルスが残っていると、ブートセクタで再度感染します。

ファイルに感染している場合も、同様のことが起こります。

ワーム型ウイルス

自ら複製を作成し、感染を広げて独自に活動できるため、ほかのプログラムに寄生する必要がありません。

ネットワークから侵入し、感染先でIPアドレスをランダムに作り、さらに感染を広げます。

非常に感染力が強いマルウエアで、感染するとネットワークやシステムの性能を低下させ、ファイルの削除やほかのパソコンへの侵入などを行います。

トロイの木馬型ウイルス

最近のマルウエアのほとんどがトロイの木馬型といわれており、正規のアプリケーションに偽装してインストールさせるウイルスです。

自己複製の機能はありませんが、画面などの改ざんを行ったり、入力した個人情報を搾取します。

盗まれた情報からクレジットカードを不正利用されたり、ネットバンクの口座からお金を引き落とされることもあります。

コンセプトウイルス

技術検証のために実験用に作成されたウイルスで、感染しても実害はありません。

本来は悪意のないウイルスですが、悪用目的で改変され、危険なウイルスに作り替えられることもあります。

コンピュータウイルスの主要感染経路

コンピュータウイルスの主要な感染経路として、以下の5つが挙げられます。

- メールの添付ファイル

- 怪しいWebサイト

- ファイル共有

- 不審なファイルのダウンロード

- USBメモリ

上記の経路に関しては、十分にセキュリティチェックをおこないましょう。

メールの添付ファイル

コンピュータウイルスの感染経路として最も一般的なのが、メールの添付ファイルです。不審なメールの添付ファイルを開くと、ウイルスに感染してしまう可能性が高くなります。

悪意のある第三者が送ってくるメールには、偽の請求書・重要な通知を装った添付ファイルなどが含まれるケースが多いです。上記のファイルを開くとウイルスがシステムに侵入し、データを暗号化したり、個人情報を盗んだりする恐れがあります。

メールの添付ファイルを開く前に、送信者が本当に信頼できる相手かどうかを慎重に確認することが重要です。知らない差出人からのメール・内容が不自然で怪しいメールの添付ファイルは絶対に開かないようにしましょう。

セキュリティソフトを常に最新の状態に保ち、ウイルス対策を徹底することも大切なポイントです。

怪しいWebサイト

怪しいWebサイトを閲覧することでも、コンピュータウイルスに感染するリスクが高まります。悪意のあるサイトには、ユーザーに気づかれずにマルウェアをダウンロードさせる機能が仕掛けられているケースがよくあります。一見無害に見える広告・リンクをクリックしただけでも、ウイルスに感染してしまう可能性があり注意が必要です。

信頼できるサイト以外には、アクセスしないよう注意を払いましょう。特に違法ダウンロードサイト・有害なコンテンツが含まれるサイトはリスクが高いため、絶対に避けてください。ウェブブラウザ・アプリを常に最新版に更新し、セキュリティ設定を適切に行うことも重要です。

ファイル共有

ファイル共有サービス・P2Pネットワークの利用でも、ウイルス感染のリスクが高まります。上記のプラットフォームでは誰でも自由にアップロード・ダウンロードできるため、マルウェアが含まれているファイルが簡単に拡散されてしまいます。

ファイル共有を利用する際は信頼できるソースからのみファイルをダウンロードし、不審なファイルは絶対に開かないようにしましょう。ダウンロード前にウイルススキャンを行うなど、セキュリティ対策を怠らないことが大切です。共有ファイルにはウイルスが潜んでいる可能性があることを常に意識し、十分な注意を払う習慣をつけましょう。

不審なファイルのダウンロード

インターネット上には、さまざまな種類のマルウェアが潜んでいます。怪しげなWebサイトからファイルをダウンロードすると、ウイルスに感染してしまう危険性が非常に高くなります。

信頼できるサイト以外からのファイルダウンロードは避け、出所が不明なファイルは絶対に開かないよう心がけましょう。さらに、ダウンロードしたファイルはすべてウイルススキャンに掛けるなど、セキュリティ対策を徹底することが重要です。

USBメモリ

USBメモリなどの外部記憶媒体も、ウイルス感染の経路になり得ます。誰かがUSBメモリにウイルスを仕掛けておき、パソコンに挿入すれば簡単にシステムへ侵入できてしまいます。

USBメモリを接続する場合は、ウイルススキャンを徹底した上で利用するなどの対策が必要です。会社のパソコンにUSBメモリを接続する際は、事前に決めたセキュリティポリシーに従うことも重要です。外部記憶媒体の不用意な利用は避け、情報セキュリティを常に意識しましょう。

コンピュータウイルスに感染した場合の症状

コンピュータウイルスに感染した場合、パソコンにさまざまな症状が現れます。

- パソコン画面にメッセージが表れる

- パソコン画面の表示が崩れる

- ほかのWebページが勝手に表示される

- 勝手にメールを送信される

- パソコン内のデータが盗まれる

- ディスクやファイルが破壊される

- パソコンの動作が遅くなる

- パソコンやアプリケーションがフリーズする

- パソコンの起動やシャットダウンができなくなる

パソコン画面にメッセージが表れる

パソコン画面に意味不明なメッセージや、アダルト広告などの悪質なメッセージが表示されます。

いたずら目的でメッセージを表示させるだけのウイルスもあり、突然パソコンに警告メッセージが表示されます。

実害はありませんが、リンクをクリックすると有害サイトに誘導されてしまいます。

パソコン画面の表示が崩れる

ウイルスがファイルの書き換えを行い、本来の表示と異なる信号を送り、画面表示が崩れてしまうことがあります。

ほかのWebページが勝手に表示される

ブラウザの設定が強制的に書き換えられ、初期に表示されるページが異なるページに改ざんされていることが考えられます。

勝手にメールを送信される

ウイルスの自己増殖機能により、ウイルスを添付したファイルを勝手に送信してしまいます。

また、写真などのパソコン内の個人情報データを、勝手に配布されてしまうこともあります。

パソコン内のデータが盗まれる

ウイルスが侵入し、ブラウザに入力したクレジットカードの情報やパスワードなどの個人情報を不正に入手し、ネットワークを介して外部に送信します。

勝手にファイルが削除される

パソコンに侵入して破壊活動を行うウイルスの場合、ランダムにデータやアプリケーションを削除することがあります。

削除されたファイルによっては、パソコンが再起動やフリーズを繰り返したり、起動しなくなる場合もあります。

ディスクやファイルが破壊される

ウイルスが勝手にディスクへアクセスし、データの改ざんや削除を行います。

また、ウイルスの種類によっては、ディスクを破壊してしまう場合もあります。

パソコンの動作が遅くなる

ウイルスはバックグラウンドで活動を行うため、パソコンの動作に影響を与えることもあります。

パソコンの起動と同時に自身も起動し、破壊や情報漏洩などウイルスの活動でCPUやメモリに負荷がかかり、パソコンの動作が遅くなります。

また、ウイルスが外部と通信を行い、本来のパソコンが行う通信の邪魔をすることから、パソコンが正常に動作しなくなります。

パソコンやアプリケーションがフリーズする

ウイルスが侵入したことでCPUやメモリ、またはシステムに影響を与え、パソコンやアプリケーションがフリーズする場合もあります。

システムファイルが書き換えられていたり、ウイルスの活動が影響してフリーズを引き起こしてしまいます。

パソコンの起動やシャットダウンができなくなる

起動に必要なマスターブートレコードと呼ばれるファイルを書き換えられると、パソコンが起動しなくなります。

また、ウイルス自身の活動を妨げられないよう、シャットダウンを無効にするウイルスもあります。

パソコンをシャットダウンするとウイルスが活動できなくなるため、シャットダウンの指令に対して妨害を行います。

コンピュータウイルスの被害事例

近年、コンピュータウイルスによる被害が世界中で深刻化しています。ウイルスの脅威は個人だけでなく、企業・政府機関にも及んでいます。

企業においては、機密情報の流出・業務システムの停止などの被害が発生しています。2017年には、世界的に企業・組織でシステムが使えなくなるなどの深刻な事態が起きた「WannaCry」と呼ばれるランサムウェア騒ぎがありました。海外では医療施設内のシステムが停止し、治療行為が行えないなどの事態も発生しています。

上記のようにコンピュータウイルスの脅威は個人・企業・国家を問わず深刻であり、強力なセキュリティ対策が求められています。

コンピュータウイルスに感染した場合の対処法

コンピュータウイルスに感染した場合の対処法として、以下の5つが挙げられます。

- ウイルス対策ソフトをアップデート

- ネットワークを切断

- ウイルスチェックの実施

- ウイルス駆除

- どうしても駆除できない場合は初期化

コンピュータウイルスに感心した場合は、上記の対処法を実践してみてください。

ウイルス対策ソフトをアップデート

まずは、ウイルス対策ソフトを最新版に更新しましょう。ウイルス対策ソフトは常に進化するウイルスに対抗できるよう、定期的にアップデートが行われています。古いバージョンのソフトでは新種のウイルスを検知できない可能性があり、最新のウイルス定義ファイルをダウンロードしてスキャンを実行する必要があります。

ウイルス対策ソフトのアップデートは基本的に自動で行われますが、手動で更新することも可能です。感染が判明した時点で、すぐにプログラムを最新版に更新しましょう。

その後、フルスキャンを実行して隅々までウイルスの有無を確認することが重要です。

ネットワークを切断

ウイルス感染が確認された際は、速やかにインターネット接続を切断してネットワークから隔離することが不可欠です。コンピュータがネットワークにつながったままだと、ウイルスがほかのデバイス・外部サーバーへと感染を拡大させてしまう恐れがあります。

ネットワークケーブルを抜く・無線LANを無効化するなど、物理的にネットワーク接続を遮断しましょう。企業などでネットワーク管理者がいる場合は、ウイルス拡散の危険を知らせて一時的にネットワークからコンピュータを切り離すよう依頼することが大切です。

感染コンピュータから大量のデータ通信が行われたり、不審なトラフィックが確認されたりした場合は直ちにネットワークを遮断してください。ウイルスによる被害をできる限り最小限に抑えるためにも、速やかなネットワーク切断が肝心です。

ウイルスチェックの実施

ウイルスが確認された場合は、徹底的なウイルススキャンを実行する必要があります。部分的なクイックスキャンでは見落とす可能性もあるため、システムドライブからリムーバブルディスクまで、全ての領域を含めたフルスキャンをおこないましょう。

スキャン中はコンピュータをほかの作業に使わず、スキャンに専念させることが重要です。ウイルス対策ソフトのスキャンモードをできる限り厳しい設定に変更し、徹底的に駆除対象のウイルスを特定することをおすすめします。

ウイルス駆除

ウイルスチェックでマルウェアの存在が確認されたら、すぐさまウイルス駆除作業に移ります。ソフトによって削除のしかた・設定項目は異なりますが、基本的には検出されたウイルスをすべて駆除する設定を選択します。

ただし、ランサムウェアのように、駆除を試みると重要データが消去されてしまう危険なタイプのウイルスには要注意です。ウイルス対策ソフトで対処しづらい場合は、専門家に相談しましょう。

どうしても駆除できない場合は初期化

どうしてもウイルスを完全に駆除できない場合は、最終手段としてシステムの初期化を検討する必要があります。ウイルスによってはOSの重要な部分に深く食い込んでしまい、通常の駆除方法では取り除けないケースがあるためです。上記の状況であれば、コンピュータを初期化して工場出荷時の状態に戻すことでウイルスの影響を根本から除去できる可能性があります。

初期化を行えばシステム上のすべてのデータ・アプリケーションが失われてしまうため、事前にデータのバックアップを取っておく必要があります。初期化は最終手段と考え、できる限りほかの方法から試すのが無難です。

コンピュータウイルスの感染を防ぐ予防策

コンピュータウイルスの感染を防ぐ予防策として、以下の3つが挙げられます。

- OS・ソフトウェアをアップグレード

- ウイルス対策ソフトの導入

- 怪しいメール・サイト・ファイルは開かない

上記の予防策を実行して、ウイルスへの感染を未然に防ぎましょう。

OS・ソフトウェアをアップグレード

コンピュータウイルスの感染を防ぐための最も基本的な予防策は、OS・ソフトウェアを常に最新のバージョンにアップグレードすることです。ソフトウェアのベンダーは、セキュリティホールなどの脆弱性が発見されるたびにアップデートを提供して欠陥を修正しています。

古いバージョンのOS・ソフトウェアを使い続けていると、ウイルスに感染しやすくなってしまいます。攻撃者はソフトウェアの脆弱性を探して悪用するため、アップデートによる最新の状態の維持が不可欠です。

特にOSのアップグレードは重要で、マイクロソフト・AppleがリリースするOSの最新版へのアップデートは必ず行いましょう。

ウイルス対策ソフトの導入

OS・ソフトウェアのアップデートに加えて、ウイルス対策ソフトを導入することも重要な予防策の1つです。ウイルス対策ソフトには不審なファイル・通信を検知してブロックしたり、既知のウイルスを特定して駆除したりする機能があります。

最新のセキュリティ定義ファイルを適用できるよう、定期的なアップデートを行えるソフトを選びましょう。無料でも優れたウイルス対策ソフトは存在しますが、企業などではより高度な機能を備えた有料製品を導入するのがおすすめです。

単にウイルス対策ソフトを導入するだけでなく、適切な設定を行うことも重要です。リアルタイムスキャンなど、各種の保護機能をオンにすることでウイルス感染のリスクを大幅に下げられます。

怪しいメール・サイト・ファイルは開かない

ウイルスに感染する最も一般的な経路は、メールの添付ファイル・怪しいWebサイトを開いてしまうことにあります。怪しげなWebサイト・出所が不明なファイルは決してアクセスしないよう徹底することが肝心です。

メールの添付ファイルを開く前に、送信者が本当に信頼できる相手かをよく確認しましょう。見知らぬ差出人からのメールは、添付ファイルがあってもオープンしないことが重要です。

また、違法アップロードサイトなど有害なコンテンツを含むWebサイトへはアクセスしないよう注意が必要です。インターネット上の怪しいリンク・サイトは避け、信頼できるサイト以外は基本的に開かないようにしましょう。

コンピュータウイルス:まとめ

パソコンがウイルスに感染すると、パソコン内部にさまざまな悪影響を与えます。

ウイルス対策ソフトをインストールすることにより、ある程度の対策は可能ですが完全ではありません。

感染の可能性があり、ウイルス対策ソフトでも改善できない場合は、早急にパソコン修理業者で診断してもらったほうが良いでしょう。

パソコン博士の知恵袋はパソコン修理業者大手の PCホスピタル(累計サポート実績200万件以上 ※1、利用率No.1 ※2)をおすすめしています。

事前見積もりを徹底し、インターネットの接続トラブルやウイルス感染によるトラブル(駆除・初期化・キャッシュ削除等で対応)・ウイルス対策を迅速に解決してくれます。

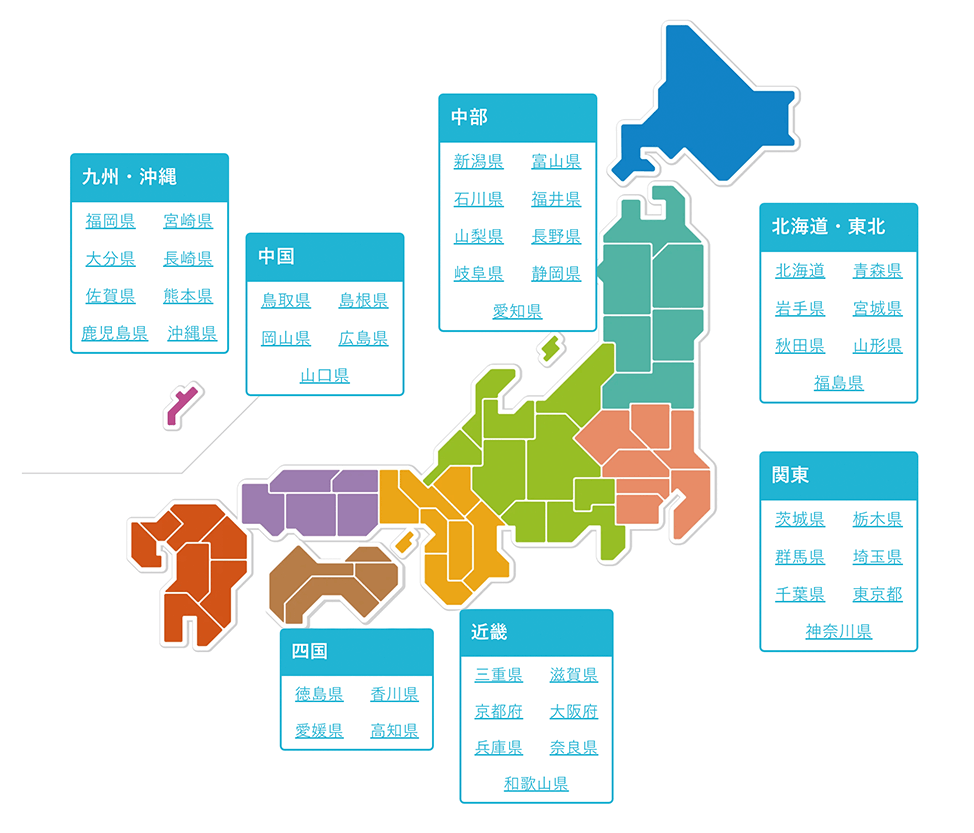

PCホスピタルは東京や大阪、名古屋、福岡など大都市以外の地方都市にも店舗があるので、即日修理が可能です。

※1 2023年8月末時点 日本PCサービス株式会社調べ

※2 2021年11月時点 2万6303人調査 調査主体:日本PCサービス株式会社 調査実施機関:株式会社インテージ

第三者のプログラムやデータベースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、次の機能を1つ以上有するもの