インターネットが普及している現代では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器を片時も手放せないという人も少なくありません。

インターネットは仕事や買いものなど便利に利用できる反面、コンピュータウイルスの感染による情報漏洩など、さまざまなリスクも伴います。

今回はパソコンがウイルスに感染するとどうなるか、基礎知識と併せて解説します。

目次

コンピュータウイルスとは

コンピュータウイルスは、パソコンやスマートフォンなど内部に記録媒体を持つコンピュータに入り込み、プログラムを書き換えたり、寄生または改変して増殖するプログラムです。

さまざまな感染経路から生物の体内に入り込んで害をなす、細菌のウイルスに似ているため、同じように「ウイルス」と呼ばれています。

コンピューターウイルスは単体で起動できず、ほかのプログラムを改変して自分を実行させるように仕向ける特徴があります。

USBメモリなどの記録媒体や電子メール、ホームページ閲覧などのインターネット通信を利用してほかのコンピュータに感染させる機能を持っており、対策をおこなわなければ感染の広がりを止められません。

コンピュータウイルスの攻撃はさまざまで、パソコンのデータを盗み取る悪質なものから、パソコンを起動できなくさせたりディスプレイに迷惑なメッセージを出すものまで、ウイルスごとに異なる有害な処理をおこないます。

中には感染するだけの愉快犯的なものもありますが、これはウイルスとみなさない場合が多いです。

見た目には分からないようにバックグラウンドで動作するウイルスがほとんどであるため、感染に気が付かないこともあります。

マルウェアとの違い

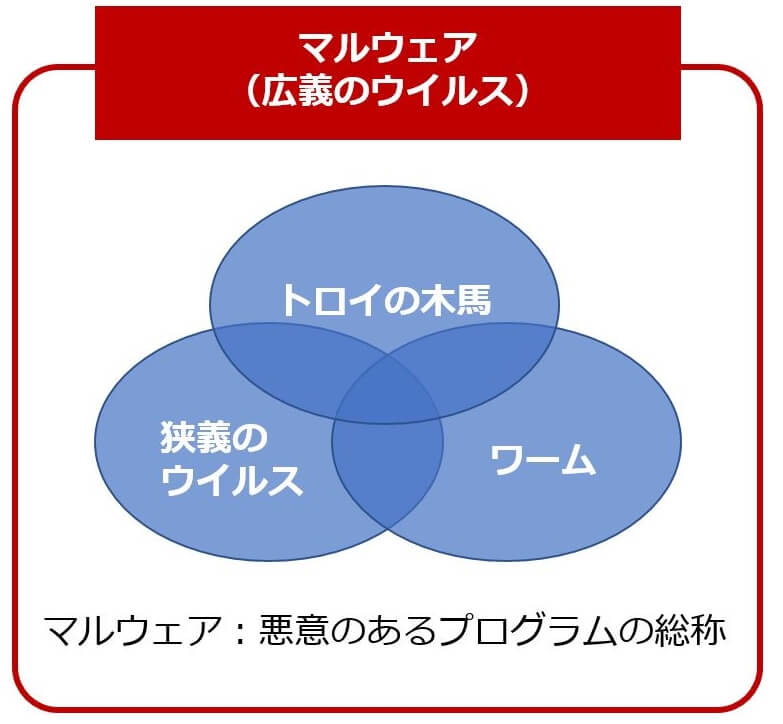

ウイルスと同じニュアンスで使用される言葉として「マルウェア」があります。

「マルウェア」とはパソコンに侵入する不正プログラムを総称したもので、「広義のウイルス」とも呼びます。

マルウェアとウイルスは混同されがちですが、広い意味では間違っていません。

簡単にいうとウイルスはマルウェアの一種で、マルウエアが上位概念であると捉えられます。

マルウェアは大別すると、以下のように分類できます。

- 狭義のウイルス

- ワーム

- トロイの木馬

ワームやトロイの木馬はウイルスのひとつとして表現されることも多いですが、性質の異なる別のマルウェアです。

狭義のコンピューターウイルス

パソコンに侵入し、プログラムの一部を改ざんして自己増殖します。

単体では起動できず、ほかのファイルに寄生することで存在し、自分の分身を作って増えていきます。

そのため、寄生できるファイルがない場合、ウイルスは増殖することができません。

ほとんどは、メールの添付ファイルやインターネット閲覧時に実行されるスクリプト、またUSBメモリなど移動可能な記録媒体を経由して感染します。

マルウェアの一種ですが、パソコンに悪影響を与えるプログラムやソフトウェアを総称して、ウイルスやコンピュータウイルスと呼ばれることが多いです。

狭義のウイルスには、ファイル感染型やマクロ感染型、システム領域感染型などがあります。

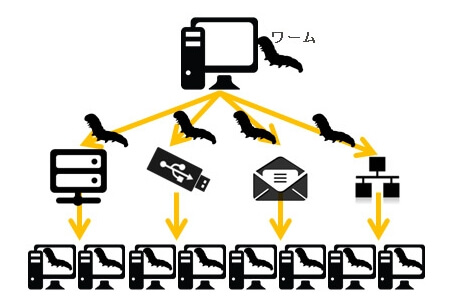

ワーム:ウイルスの一種

一般的にはウイルスの一種とみなされていますが、実際はほかのファイルに寄生せず単体でパソコンに侵入して有害な処理をおこなうため、専門的には区別されます。

ほかのファイルを書き換えることなく自身のコピーを作成する方法で、ほかのコンピュータに感染していきます。

自己増殖して感染する点はウイルスと同じですが、ほかのプログラムに寄生することなく単独で存在できるため、ワーム(細長く足のない虫)と呼ばれています。

【引用】ノートン ブログ ワームウイルスとは|特徴2つ、感染経路4つ、被害7種類、対策方法

トロイの木馬

トロイの木馬がウイルスやワームと大きく異なっている点は、その感染方法です。

パソコンに侵入することなく、セキュリティソフトやメディアプレイヤー、圧縮ソフトなどの正規ソフトウェアを装い、ユーザーに自らインストールさせ、パソコン内部で展開していきます。

インストールしたソフトの機能を有している場合もありますが、処理を実行しているふりをして、裏で有害な処理をおこなっているのです。

また、トロイの木馬はメールの添付ファイルを利用して、侵入しようとします。

添付ファイルは実行ファイルになっており、起動するとパソコン内部にコピーを作成し、自動起動するようにシステムの設定を改変してしまいます。

【引用】ノートン ブログ トロイの木馬とは? | ウイルスとの違いや感染被害例について

ウイルス感染する原因

ウイルス感染する原因として、以下4つが考えられます。

- メールから感染する

- ホームページから感染する

- 怪しいプログラムから感染する

- USBメモリから感染する

上記にアクセスする際は、不審なファイルを開かないなど十分な注意が必要です。

メールから感染する

メールからのウイルス感染は、昔から存在する主要な感染経路のひとつです。感染したメールを開いたり、添付ファイルを実行してしまったりすると簡単にコンピュータがウイルスに侵されてしまいます。

心あたりのないメール・怪しい添付ファイルがある場合は絶対に開かないことが大前提です。ウイルスメールの手口は年々巧妙化しており、有名企業を騙る偽メールなども存在します。メールの文面がおかしかったり、突然の金銭要求があったりすればウイルスメールと判断して安全を期す必要があります。

ホームページから感染する

Webサイトを閲覧する際も、ウイルス感染のリスクがあります。特に違法なコンテンツが存在するサイトにアクセスすると、ユーザーが気づかないうちにウイルスをコンピュータに仕込まれてしまう可能性が高いです。

安全性が保証されていないサイトでは、JavaScriptなどを濫用したウイルスに感染するケースも多発しています。ホームページ閲覧の際は、信頼できるサイトのみにアクセスするよう心がけましょう。怪しいサイトへのアクセスは控え、ウイルス対策ソフトを常に最新の状態に保つことで被害を最小限に抑えられます。

怪しいプログラムから感染する

インターネット上には、ウイルスに感染したプログラム・アプリケーションが無数に存在しています。上記のような怪しいソフトウェアをコンピュータにインストールしてしまうと、ウイルスに簡単に感染してしまいます。

違法なソフトウェアの入手・デジタル著作権を無視したコピー行為などが主な原因です。プログラムのインストール前には、必ず信頼できるソースからダウンロードしたものかを確認しましょう。

USBメモリから感染する

USBメモリなどの外部記録媒体を使う際も、ウイルス感染の危険が潜んでいます。ウイルスに感染したコンピュータと接続すると、ウイルスデータがUSBメモリに書き込まれて感染が広がってしまう可能性があります。

出所が不明なUSBメモリを不用意に使用し、事前に仕込まれたウイルスに感染するケースも少なくありません。

USBメモリを使用する際は、ウイルスチェックソフトでしっかりとスキャンすることが重要です。

ウイルスがパソコンに感染するとどうなる?

パソコンがウイルスに感染した場合の代表的な動作として、以下のようなものがあります。

自己増殖による暴走

ウイルスの多くは、感染したパソコンからさらに感染先を増やそうとします。

勝手に自身のコピーを添付した電子メールを送ったり、ネットワーク上のファイルを感染させてしまいます。

情報漏洩

コンピュータ内の情報を外部に送信するウイルスもあります。

一度情報がインターネットで公開されてしまうと、完全に削除することは難しくなります。

バックドアの作成・外部侵入

トロイの木馬などは感染するとパソコン内部に潜伏し、「バックドア」と呼ばれる裏口を作成するため、外部からの侵入が容易となります。

この種のウイルスに感染すると、ユーザーから気づかれることなく外部からパソコンを自由に遠隔操作される危険性があります。

システムの破壊

かなり悪質なウイルスになると、感染したパソコンのシステムそのものを破壊してしまいます。

物理的に破損させることはできませんが、システムにとって重要なファイルを書き換えたり、削除をおこないます。

ウイルスによっては、コンピュータのサービス(内部で起動するプログラム)を止めてしまうものも多いです。

メッセージや画像の表示

ウイルスの中には単なるいたずらを目的としている場合があり、特定の日までパソコン内部に潜伏し、当日になるとメッセージや画像を表示させるケースもあります。

しかし最近では、このようなウイルスは減少傾向にあります。

コンピュータウイルスの代表例

インターネットの普及とともに数えきれないほどのコンピュータウイルスが登場しましたが、その中でも特に悪名高いウイルスを紹介します。

※ワームやトロイの木馬も広義のウイルスとして、紹介します。

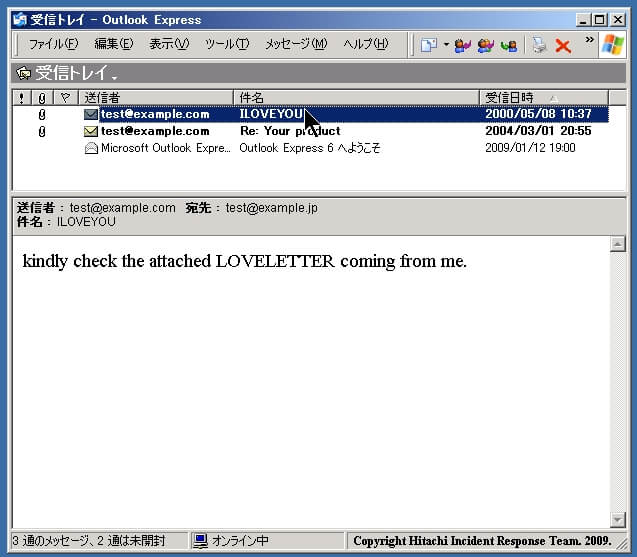

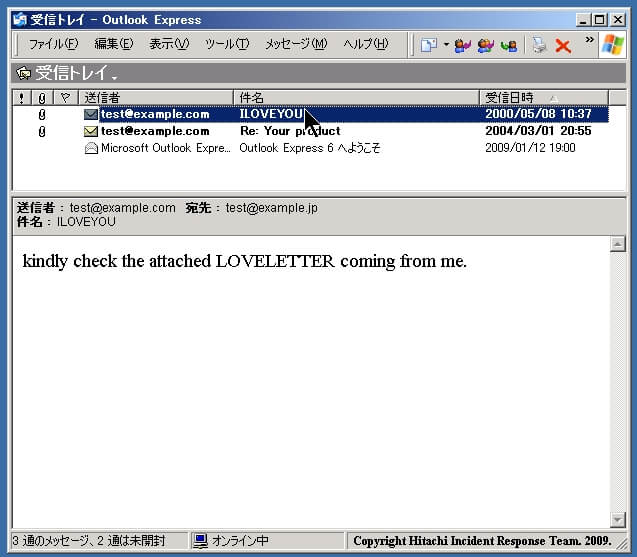

LOVELETTER:コンピューターウイルス(2000年)

推定被害額:約150億ドル

別名「ILOVEYOU」とも呼ばれるこのウイルスは、世界でもっとも猛威をふるったウイルスのひとつとされています。

その愛らしい名前からは想像もつかないほど破壊的な攻撃をおこない、その被害額は推定1兆円ともいわれています。

「I Love You」と告白を装ったタイトルのメールが届き、本文で添付した「LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs」をチェックするように促されます。

ファイルをクリックするとLOVELETTERに感染し、アドレス帳のメールアドレスを収集され、同様のメールが一斉に送り付けられます。

また、パソコン内部からmp3やjpg、cssやvbsなどのファイルを探し出し、すべて破壊します。

現在のウイルスに比べると控え目に思えますが、当時はインターネットユーザーの10%がLOVELETTERに感染したとされており、多くのパソコンが起動不能となっていました。

SQL Slammer:ワーム(2003年)

推定被害額:約10億ドル

SQL Slammerは史上最速のワームとして知られており、最初の感染後8.5秒ごとに倍増してから、わずか10分後には約7万5千台ものコンピュータに感染しました。

通常のウイルスはコンピュータを攻撃しますが、SQL Slammerは攻撃パケットを発信し、接続しているネットワークのトラフィックに大きな影響を与えました。

SQL Serverに感染したことでインターネットが利用できなくなったり、携帯電話に接続障害が起きるなど、世界各国で多くの被害が報告されています。

Bank of AmericaのATMサービスのクラッシュや911(※日本の119にあたる)のシステムダウン、オンラインエラーによる飛行機のキャンセルなど、数多くの混乱をもたらしました。

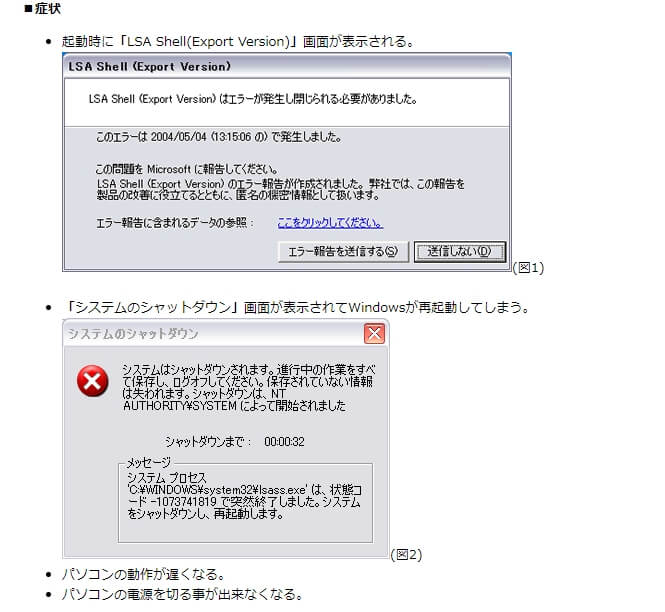

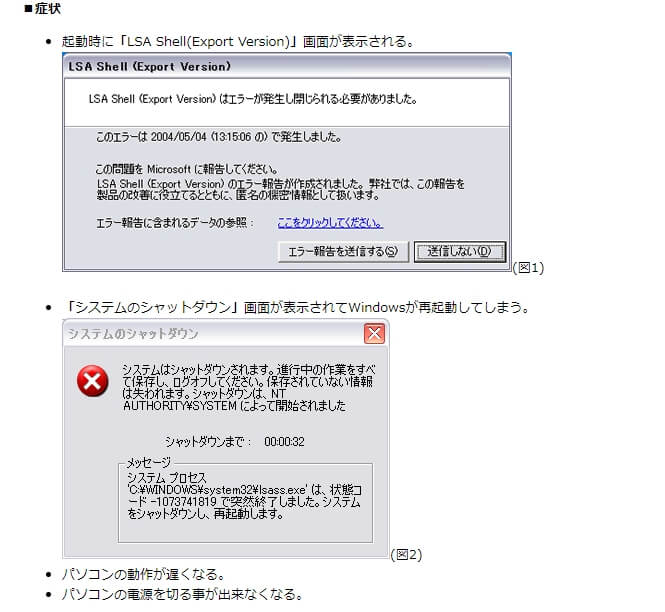

Sasser&Netsky:コンピューターウイルス (2004年)

推定被害額:約310億ドル

Sasserが登場した当時、ファイルを開いた時に感染するウイルスが多く見られましたが、Sasserはインターネットに接続するだけで感染するリスクの高いウイルスでした。

感染すると自動的にパソコンをシャットダウンさせ、再起動した後にバックグラウンドで動作を開始し、パソコンを重くさせます。

また、感染したパソコンがインターネットに接続すると、IPアドレスをランダムにスキャンし、ウイルスをダウンロードするように指示して拡散します。

Netskyはメールから侵入するありふれたワームですが、感染力が高いため大きな問題を引き起こしました。

当初Sasserによる被害は数百万ドルとされていましたが、同時期に出回ったNetskyにより、さらに被害が拡大しました。

Sasser&Netskyは別々のワームですが、どちらも当時17歳だったドイツの少年Sven Jaschanが作成したとされており、ひとつにまとめられて表現されることが多いです。

【引用】dynabook.com コンピュータウイルス「W32.Sasser.Worm」について

Mydoom:コンピューターウイルス(2004年)

推定被害額:約380億ドル

これまでリリースされたウイルスの中で、もっとも損害を与えたウイルスがMydoomとされています。

LOVELETTER同様に電子メールベースで急速に拡散し、MicrosoftやGoogle、SCOなどのハイテク企業に大量の処理負荷を与えるDDoS攻撃を仕掛けました。

感染するとパソコン内部からメールアドレスを収集し、Mydoomを添付したメールを一斉に送り感染を広げると同時に、大量のトラフィックを企業のサーバーに送信し、クラッシュを試みます。

送られた迷惑メールの中には「andy; I’m just doing my job, nothing personal, sorry※」というメッセージが残されていましたが、「andy」が誰かはいまだ不明です。

直訳すると「アンディ、私はただ自分の仕事をしているだけで、個人的な意図はない。すまないね」となります。

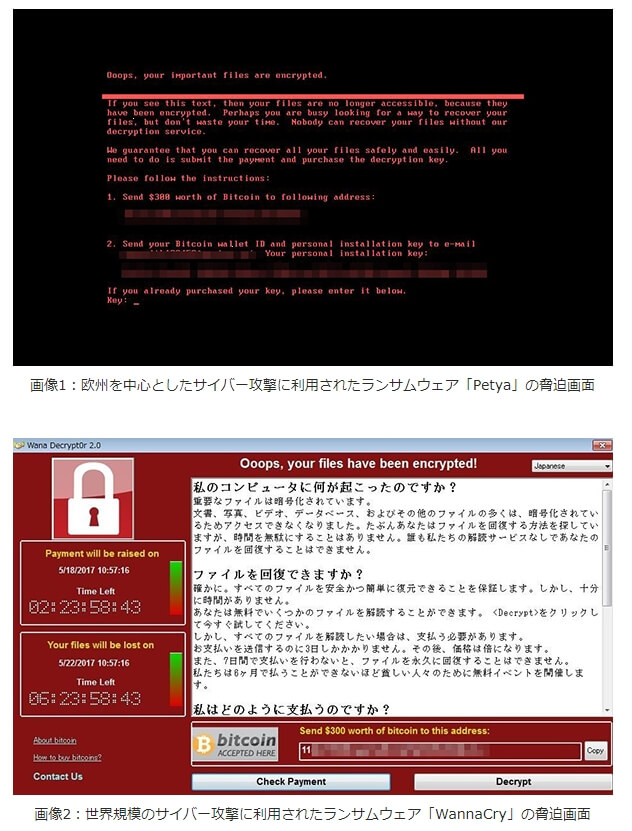

CryptoLocker:マルウェア(2013年)

推定被害額:約3億2500万ドル

CryptoLockerは比較的新しいマルウェアで、ランサムウェアと呼ばれるものです。

ランサムウェアはファイルを人質にとって身代金を要求するマルウェアの一種で、近年深刻な感染被害をもたらしています。

CryptoLockerに感染すると、ユーザーのファイルを勝手に暗号化し、解読キーを求める代償として金銭を要求してきます。

自動的に指示画面が表示され、期限内にプリペイドやビットコインなどで支払うよう求められます。

一度感染すると外部から暗号を解くことが難しいとされていましたが、現在では被害者のデータベースを回収できるため、身代金を支払わず元に戻せるようになりました。

【引用】TREND MICRO

Petya:トロイの木馬(2017年)

推定被害額:正確な被害額は不明

Petyaもランサムウェアのひとつですが、形態はトロイの木馬型です。

ヨーロッパやアメリカを中心に多くの企業や組織に攻撃を与えましたが、日本での被害も大きく、感染した企業や組織数は世界で9番目とされています。

Windowsの脆弱性をついたウイルスで、その後も改良を続けたPetyaが登場しています。

パソコンの起動で重要なマスターブートレコードさえも暗号化してしまうことから、かなり凶悪なウイルスであるといえるでしょう。

【引用】TREND MICR

ウイルスに感染した場合の対処法

ウイルスに感染した場合の対処法は、以下の手順でおこないます。

- ステップ①:ネットワークを切断

- ステップ②:ウイルススキャンの実行

- ステップ③:ウイルスを除去

ウイルスに感染した場合は、上記の手順を参考にしてください。

ステップ①:ネットワークを切断

ウイルス感染が判明した場合、まずネットワークからコンピュータを切り離しましょう。インターネットに接続したままでいると、ウイルスがほかのコンピュータに感染し広がるリスクがあります。

有線LANの場合はケーブルを抜き、無線LANであればルーターをオフにしましょう。ウイルスの種類によっては、ネットワーク接続を維持したままでは効果的な対策が取れない場合もあります。

ステップ②:ウイルススキャンの実行

ネットワークから切り離した後は、直ちにウイルススキャンソフトを実行してウイルスの種類・感染状況を確認する必要があります。スキャンでウイルスが発見された場合、感染ファイル・経路などの詳細情報を確認して対処方法を探りましょう。

ウイルスが発見できない場合でもコンピュータに異常がある限りはウイルス感染の疑いが残ります。ウイルススキャンで問題がないにもかかわらずパソコンのトラブルが解決しない場合は、専門業者に復旧を依頼するのがおすすめです。

ステップ③:ウイルスを除去

ウイルススキャンで特定したウイルスの種類に応じて、適切な対処法を講じて駆除しましょう。基本的には発見したウイルスに応じて、ソフトが自動的に駆除作業をおこなってくれます。場合によってはウイルスへの対処方法を個別に情報収集して、手動で駆除する必要があります。

ウイルスに感染しないための予防策

ウイルスに感染しないための予防策として、以下の4つが挙げられます。

- OS・ソフトウェアを最新状態に更新

- セキュリティソフトを導入する

- 怪しいメール・ホームページは開かない

- USBなどの周辺機器はウイルスチェックを事前におこなう

普段から上記の予防策を実行して、ウイルス感染を未然に防ぎましょう。

OS・ソフトウェアを最新状態に更新

ウイルス対策の基本は、使用しているOS・ソフトウェアを常に最新の状態に保つことです。ベンダーから公開されるセキュリティアップデートには、新たに発見された脆弱性を解決するパッチが含まれています。OS・ソフトウェアの脆弱性を攻撃され、ウイルス感染に至ってしまう可能性があるためです。

OS・ソフトウェアのアップデート通知が来たら、すぐに適用させましょう。自動更新設定にしておけば、面倒な手間なく常に最新状態を維持できます。

セキュリティソフトを導入する

ウイルス対策の要となるのが、セキュリティソフトウェアの導入です。ウイルス対策・不正アクセス防止・フィッシング対策など、さまざまな機能を備えたソフトを選ぶと安心です。

一般的に有名なセキュリティベンダー製のソフトを使えば、最新のウイルス対策機能が利用できます。インターネットの閲覧時・外部メディアの使用時などリアルタイムにウイルスをスキャンできるシステムを選べば、手動で検出しなくても安全にパソコンを利用できます。

怪しいメール・ホームページは開かない

絶対に避けるべきは、怪しいメール・Webサイトです。見知らぬ送信者から届いた・偽装されている可能性のあるメールを開けば、ウイルス感染してしまう危険があります。

同様に、違法ダウンロードサイトなどにもウイルスが潜んでいます。リスクの高いサイトへのアクセスは控えましょう。

メール・Webサイトへのアクセスは極力信頼できるものに限定し、健全なインターネットの利用を心がけてください。

USBなどの周辺機器はウイルスチェックを事前におこなう

外部メディアの利用時もウイルス対策が重要です。USBメモリなどの周辺機器を使用する際は、必ずウイルススキャンを実行して安全性を確認する習慣をつけましょう。

ウイルスに感染していれば、コンピュータへの接続時に感染が広がってしまいます。不特定多数の人が使うUSBメモリは特に危険で、出所が不明なものは絶対に使用してはいけません。自分で購入した新品の外部メディアであっても、念には念を入れてスキャンを怠らないことが賢明です。

ウイルスに感染するとどうなる?:まとめ

コンピュータウイルスにはさまざまな種類があり、感染したウイルスによって起き得ることも異なります。

ファイルが勝手に書き換えられたり遠隔操作されてしまったりと、パソコンを乗っ取られてしまうこともあるため、ウイルス対策は必ずおこないましょう。

とはいえ、どれほど対策をしても感染をまぬがれない場合もあります。

ウイルスは感染後すぐに対処が必要ですが、自分で対処できない場合はパソコン修理業者に依頼しましょう。

パソコン博士の知恵袋はパソコン修理業者大手の PCホスピタル(累計サポート実績200万件以上 ※1、利用率No.1 ※2)をおすすめしています。

事前見積もりを徹底し、インターネットの接続トラブルやウイルス感染によるトラブル(駆除・初期化・キャッシュ削除等で対応)・ウイルス対策を迅速に解決してくれます。

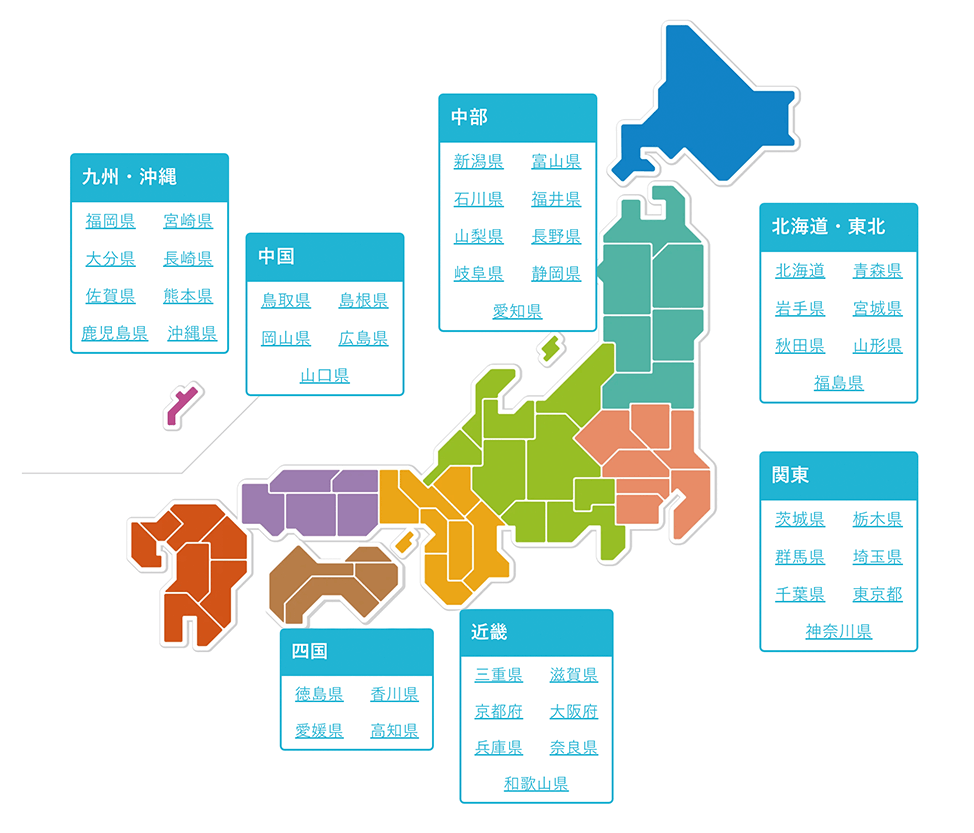

PCホスピタルは東京や大阪、名古屋、福岡など大都市以外の地方都市にも店舗があるので、即日修理が可能です。

※1 2023年8月末時点 日本PCサービス株式会社調べ

※2 2021年11月時点 2万6303人調査 調査主体:日本PCサービス株式会社 調査実施機関:株式会社インテージ