今回はメモリ増設について、BIOS設定が必要なケースからメモリ増設が失敗する場合チェック項目まで解説します。

パソコンのトラブル解決はPCホスピタルがおすすめです!

目次

メモリ増設したあとに確認すべきこと

メモリの増設をおこなっても動作が改善されない場合や、挙動がおかしいと感じる場合は以下を確認しましょう。

取り付けされているメモリが認識されているか

増設メモリがパソコンに認識されているかどうかを確認するためには、デスクトップ画面でキーボードの「Ctrl」+「Shift」+「Esc」を同時に押しましょう。

タスクマネージャーが表示されるため、「パフォーマンス」をクリックするとメモリ容量の確認ができます。

増設したメモリを含んだ容量が表示されていれば、パソコンに認識していると確認できます。

増設したメモリがパソコンに対応しているか

パソコンが増設メモリを認識していない場合、自分のパソコンにメモリの規格や容量が対応しているか確認しましょう。

パソコンに対応したメモリを取り付けしていないと、正常に認識しないため注意が必要です。

対応しているメモリの種類は、メーカーのWebサイトや取扱説明書に記載されています。

デスクトップパソコンだと、マザーボードに対応しているメモリの種類や最大容量が記載されている場合が多いです。

メモリを抜き差しする

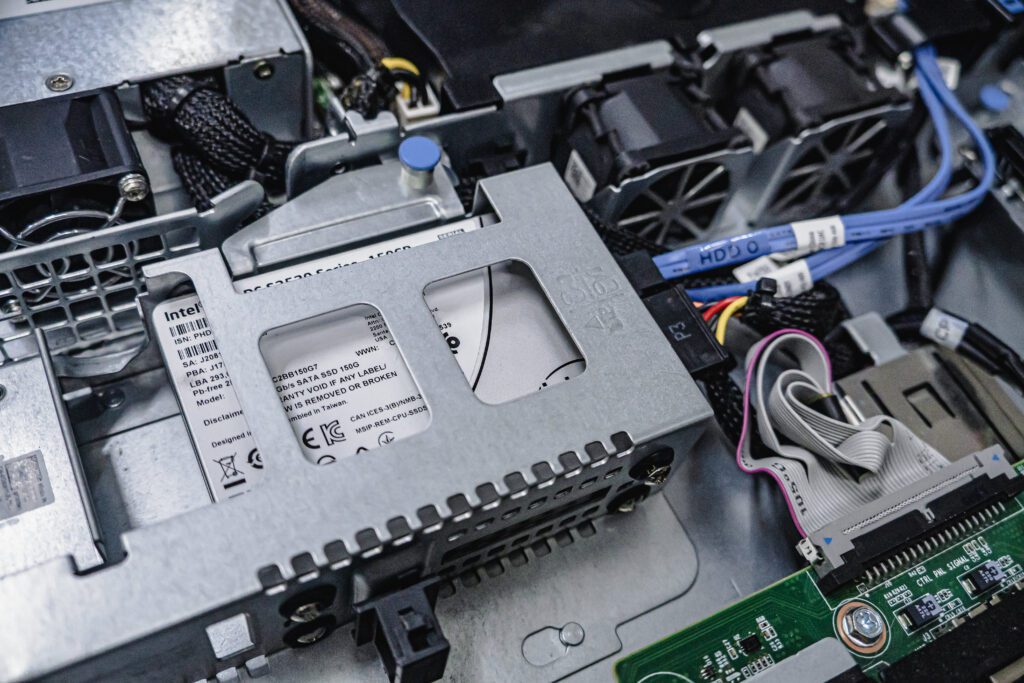

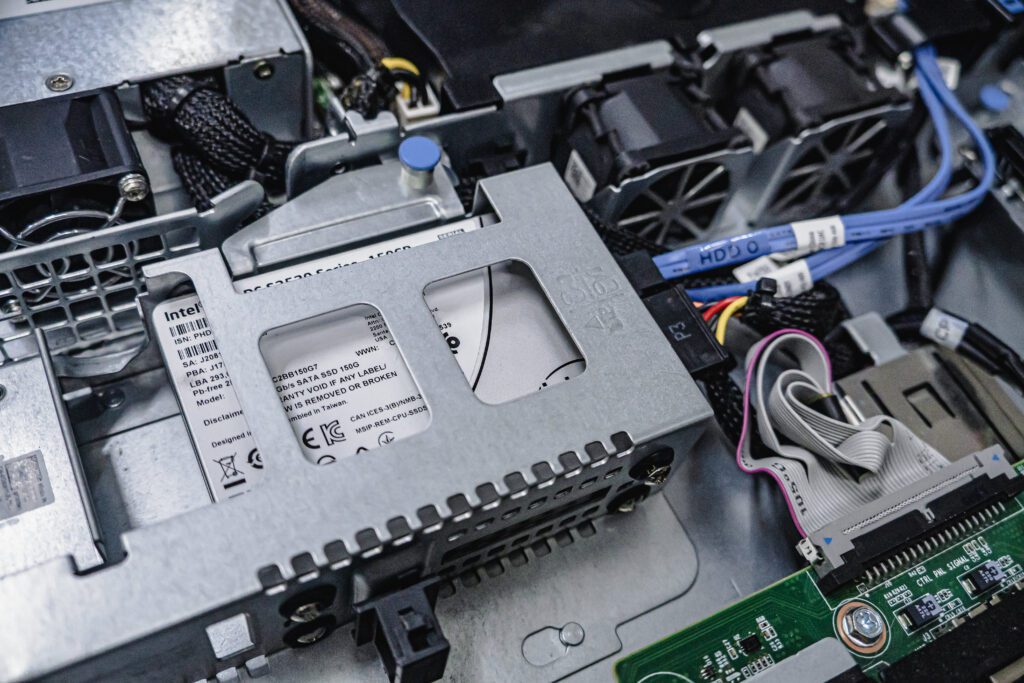

増設したメモリがパソコンに認識されていない場合、メモリを抜き差ししてみましょう。

認識しないケースはメモリの故障だけでなく、接触不良が発生している場合もあります。接触不良が原因なら、メモリの抜き差しをおこなうことによって問題解消できる可能性もあるでしょう。

ただし、パソコン内部は精密機械が集まっているため、抜き差しする場合はほかの部品を傷つけないように注意が必要です。

静電気によって周辺の部品が故障する場合もあるため、作業を始める前にはコンクリートの壁や、木製の家具に触れるなどして体の静電気を逃しておきましょう。

OSのビット数を確認

パソコンが増設メモリを認識しない場合、OSのビット数を確認してみましょう。

OSのビット数には32ビットと64ビットがあります。64ビットのOSは32GBまで認識しますが。32ビットのOSでは最大4GBまでのメモリ空間しか認識しません。

そのため、32ビットだと増設メモリによって4GB以上の容量になると、メモリが認識しないため注意が必要です。

このケースだと、OSのビット数を変更しなければなりません。

メモリを最大使用する設定か確認

メモリを増設する際には、メモリを最大使用する設定かどうか確認しましょう。

具体的な確認方法は以下のとおりです。

- Windowsボタンを右クリック

- システムを選択

- 実装RAMのメモリ容量を確認する

最大容量に対し、使用可能な容量が小さい場合はメモリを最大使用できません。

この場合は、スタートメニューの検索欄に「システム構成」と入力し、ブートをクリックして詳細オプションを選びます。

次に最大メモリにチェックが外れている場合は、チェックをしてOKを選択しましょう。

変更したあとは再起動をおこない、設定が反映されているか確認が必要です。

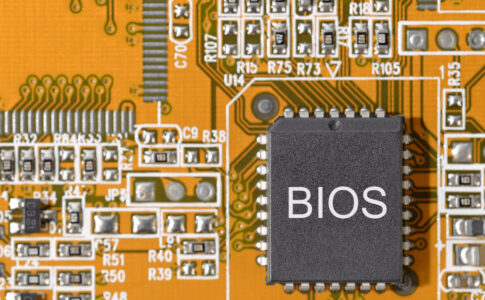

メモリ増設時にBIOS設定は必要か

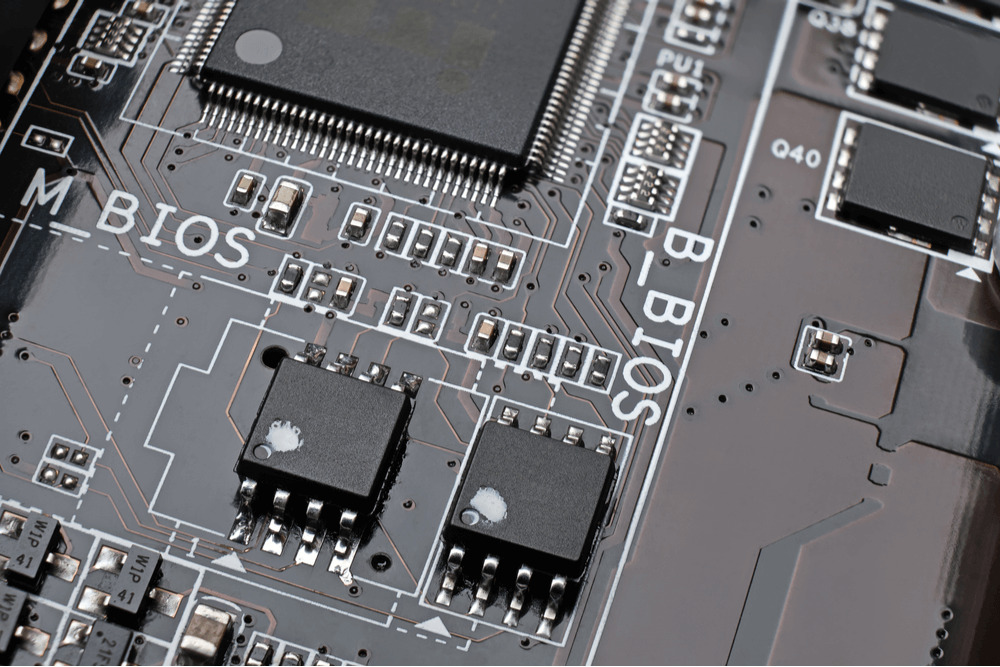

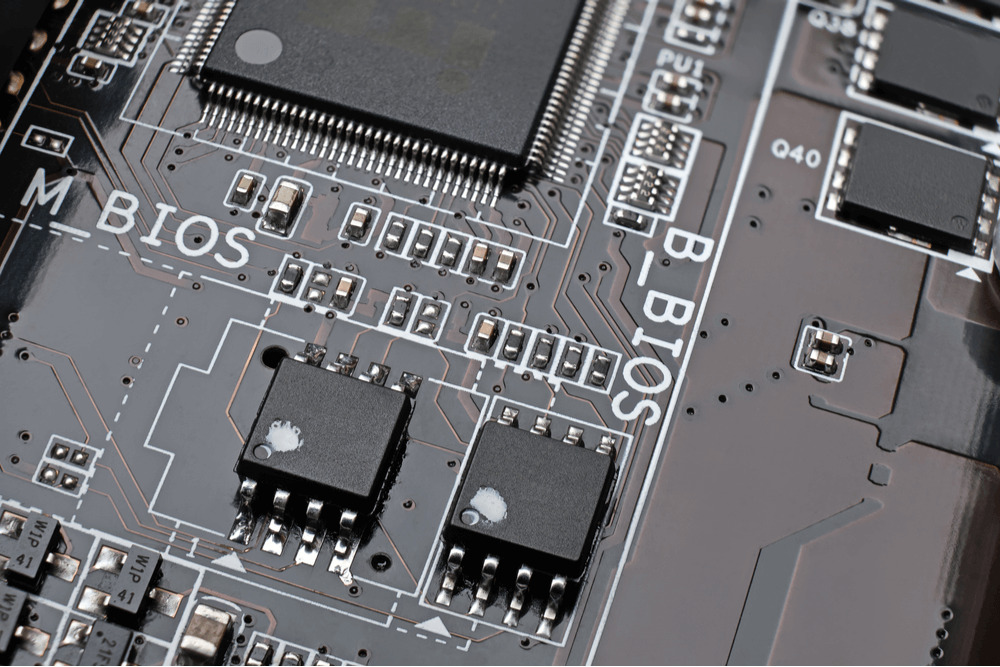

まずメモリ増設時にBIOSの設定が必要かどうかについてですが、基本的には不要であるものの場合によっては必要となります。

基本的には空いているメモリスロットに新しいメモリを挿し込むだけで完了するため、BIOSをはじめ特別な設定などは必要ありません。

ただし、メモリ増設後正常に起動しない場合や増設メモリが認識されない場合はBIOS設定が必要です。

メモリ増設後正常に起動しない場合

詳しくは後ほど「BIOS設定以外でメモリ増設が失敗するケース」でお話しますが、メモリ増設後にパソコンを起動した際正常に起動しない場合があります。

正常に起動しない場合の症状パターンはさまざまですが、BIOS設定の画面まで進める場合は設定の変更や見直しで改善される可能性があるでしょう。

メモリ増設を行った際に何らかの理由でBIOS設定が変更されてしまうことがあり、そのような場合はBIOS設定を戻したりリセットしたりすることが有効なためです。

なおBIOS画面にも進めず全く起動しない・再起動を繰り返すなどの場合はメモリの不適合や接触不良などが考えられ、そのような場合にはメモリの再セットなど別の対処が必要です。

増設メモリが認識されない場合

増設後パソコンは正常に起動するもののメモリ容量が想定通りに増えていない場合にも、BIOS設定が必要な可能性があります。

特にオーバークロックメモリを利用する際は、BIOSでXMP (Extreme Memory Profile) を有効にしなければならないため注意が必要です。

XMPの有効化はマザーボードにより多少異なりますが、おおむね以下の手順で設定できます。

- BIOS設定画面を表示します。

BIOS設定画面は、パソコンの電源を入れた直後に「F2」キーや「Delete」キーを連打することで表示できます。 - 「OC」や「Tweaker」などの項目を開きます。

「OCツール」や「Extreme Tweaker」など、メーカーによって表記が異なります。 - 「XMP」と記載のある項目で、オーバークロック用のプロファイルを選択します。

手動で任意のメモリ周波数を設定することも可能です。

クロック(動作周波数)を定格のものよりも上回る設定にすることで、性能を高めてパフォーマンスを向上させる技術のことです。

メモリのほかにCPUやGPUでも使用されますが、消費電力や発熱の増加、安定性の低下といったデメリットもあります。

BIOS設定以外でメモリ増設が失敗するケース

メモリ増設後BIOS設定が必要なケースについてお話しましたが、冒頭述べた通り基本的にメモリ増設は新しいメモリの挿し込みだけで済むためBIOS設定は必要ありません。

メモリ増設後のトラブルとしては、別のパターンで失敗してしまっているというケースがほとんどでしょう。

簡単な作業とはいっても増設が初めての場合などは特に失敗してしまうことも多い作業であるため、以下の2点を押さえておきましょう。

メモリ増設に失敗した場合の症状や、メモリ増設失敗時の原因パターンを以下に紹介します。

メモリ増設に失敗した場合の症状

メモリ増設に失敗した場合の症状としては、以下の3つのケースが考えられます。

- パソコンが正常に起動しない

- ビープ音が鳴る

- 再起動を繰り返す

パソコンが正常に起動しない

メモリ増設後電源を入れてみると、全く起動しなかったり起動途中で止まったりと正常に起動しない場合があります。

具体的には、以下のようなケースがあげられます。

- 電源を入れても画面が真っ暗のまま起動しない

- メーカーロゴから進まない

- ブルースクリーンが表示される

これらの症状に陥った場合の対処方法はそれぞれ異なりますが、基本的にはハードウェア情報を正しく読み取れていないことが考えられるためまずはメモリの再セットを試みましょう。

BIOS画面に入れる場合はBIOS設定によって正常に起動する可能性もあります。これらをおこなっても起動しない場合は、増設時にほかのハードウェアを破損させてしまった可能性が考えられます。

ビープ音が鳴る

メモリ増設後パソコンが正常に起動しない際、「ピー」というビープ音が鳴る場合があります。

ビープ音には「ピー」のほかに「ピピッ」や「ピッピッピッ」などいくつかのパターンがあり、音のパターンによって異常個所や原因の確認が可能です。

また、BIOSやマザーボードの種類によってはランプの点灯・点滅パターンによって同じように異常個所・原因が確認できます。

ビープ音の場合もランプ点灯・点滅の場合もマザーボードによってパターンが意味する内容は異なるため、マザーボードの取扱説明書で確認するようにしましょう。

BIOSの種類によっては、正常起動の場合もビープ音が鳴る場合があります。

このためビープ音が鳴ったからといってすぐに電源を落としてしまうのではなく、しばらく様子を見るようにしましょう。

再起動を繰り返す

メモリ増設後電源を入れた際、一度起動するもののしばらくすると電源が落ちて再起動を繰り返す場合があります。

起動後ファンの回転音がしますが、画面はつかずにしばらくするとファンも止まって電源が落ちてしまう場合です。

電源が落ちた後は自動的に再起動されますが、同じ動作を繰り返ししばらく待っても起動しません。

この場合は正しくメモリをセットできていないケースがほとんどのためメモリの再セットが有効ですが、ビープ音のようにしばらく待っておくと起動する場合もあります。

セットアップのために何度か再起動が必要な場合もあります。すぐに電源を落とさずに2~3回程度は様子を見るようにしましょう。

メモリ増設失敗時の原因パターン

メモリ増設が失敗する原因としては、主に以下の3つのパターンが考えられます。

メモリがしっかりと装着されていない

メモリ増設に失敗する最たる原因が、メモリの装着が甘いということです。

メモリは思ったよりもしっかりと挿し込む必要があり、特に初めて増設を行う場合などは装着が甘く認識されないというケースが多々あります。

メモリの装着は「カチッという音が鳴ってスロット両端の固定具が上がるまで挿し込む」と説明されることが多いですが、固定具が上がっていてもしっかりと装着されていない場合があります。

このためどちらかというと「ガチッ」とはまり込むまでしっかりと挿し込むことが重要ですが、メモリの向きや破損に気を付けながら力強くセットするようにしましょう。

メモリの装着が甘いケースは本当に多いため、メモリ増設が失敗する場合はまずこの点を確認して再セットを試みましょう!

メモリがパソコンに対応していない

用意したメモリの規格がパソコン・マザーボードに対応しておらず失敗するというケースも考えられます。

古いマザーボードでなければ基本的に問題はありませんが、増設の場合は既存のメモリとの整合性も考えなければなりません。

メモリにも規格が存在し、例えばDDR3のメモリとDDR4のメモリを一緒に使うことはできません。

また単純にメモリマザーボードとの相性が悪いというケースも存在するため、新しいメモリを購入する前にマザーボードや既存のメモリを確認するようにしましょう。

メモリ・スロットの不具合

装着の甘さや非対応、設定上の問題がないにもかかわらずメモリ増設が失敗する場合は、メモリやスロットに不具合が生じている可能性があります。

具体的には購入したメモリに初期不良がある場合や、メモリスロットが緩くなっているなど正常に装着できない場合などがあげられます。

これらはハード的な不具合となるため、メモリまたはスロットを修理・交換しなければなりません。

メモリ増設時のBIOS設定に関するよくある質問

最後に、メモリ増設時のBIOS設定に関するよくある質問について回答します。

- BIOS設定を間違えるとどうなる?

- メモリー増設後にBIOS画面が表示されるときの対処法は?

- BIOS設定によってリスクはある?

BIOS設定を間違えるとどうなる?

BIOS設定を正しくしなければ、パソコンが正常に起動しなくなる原因となります。

パソコンの故障を防ぐためにも、BIOS設定は慎重におこなうことが大切です。

もし自分でおこなうことが難しいなら、専門の修理業者に相談するようにしましょう。

メモリー増設後にBIOS画面が表示されるときの対処法は?

パソコンによっては、メモリなどを増設すると注意喚起の意味でBIOSの設定画面が出てきたり、メッセージが出て一時的にキー入力待ちになったりします。

BIOSの設定画面から「save and exit」を実行することで改善されるため、自動的にBIOS画面が表示される際は試してください。

BIOS設定によってリスクはある?

BIOSの設定を変更した場合、メーカーの保証対象外となります。

通常の使い方であればBIOSの設定を変更する必要はないため、メーカーの保証対象になっているなら無理に設定することはおすすめしません。

まとめ

今回はメモリ増設について、BIOS設定が必要なケースからメモリ増設が失敗する場合チェック項目まで解説しました。

メモリ増設時のBIOS設定は基本的に必要ありませんが、起動時にBIOS画面が表示される場合やオーバークロックメモリを使用する場合は設定が必要です。

またBIOS設定が必要な場合のほかに起動できなくなるなどメモリ増設に失敗するケースもいくつか存在し、意外とつまずく点が多いということも今回お分かりいただけたのではないでしょうか。

このようなリスクを避けるためにも、パソコン修理業者に増設作業を代行してもらうと確実です。

パソコン博士の知恵袋はパソコン修理業者大手の PCホスピタル(累計サポート実績200万件以上 ※1、利用率No.1 ※2)をおすすめしています。

パソコンが重い・遅い、反応が悪い、フリーズするなど内蔵機器に起因するパソコントラブルを解決してくれます。

PCホスピタルでは、事前見積もりを徹底し、データ保護を前提に内部機器の交換・修理をしてくれます。HDD・SSD(ハードディスク)の交換・取り外し、システムのクリーンアップ、ウイルス駆除・対策の設定をおこなってくれます。東京や大阪、名古屋、福岡など大都市以外の地方都市にも店舗があるので、即日修理が可能です。

※1 2023年8月末時点 日本PCサービス株式会社調べ

※2 2021年11月時点 2万6303人調査 調査主体:日本PCサービス株式会社 調査実施機関:株式会社インテージ

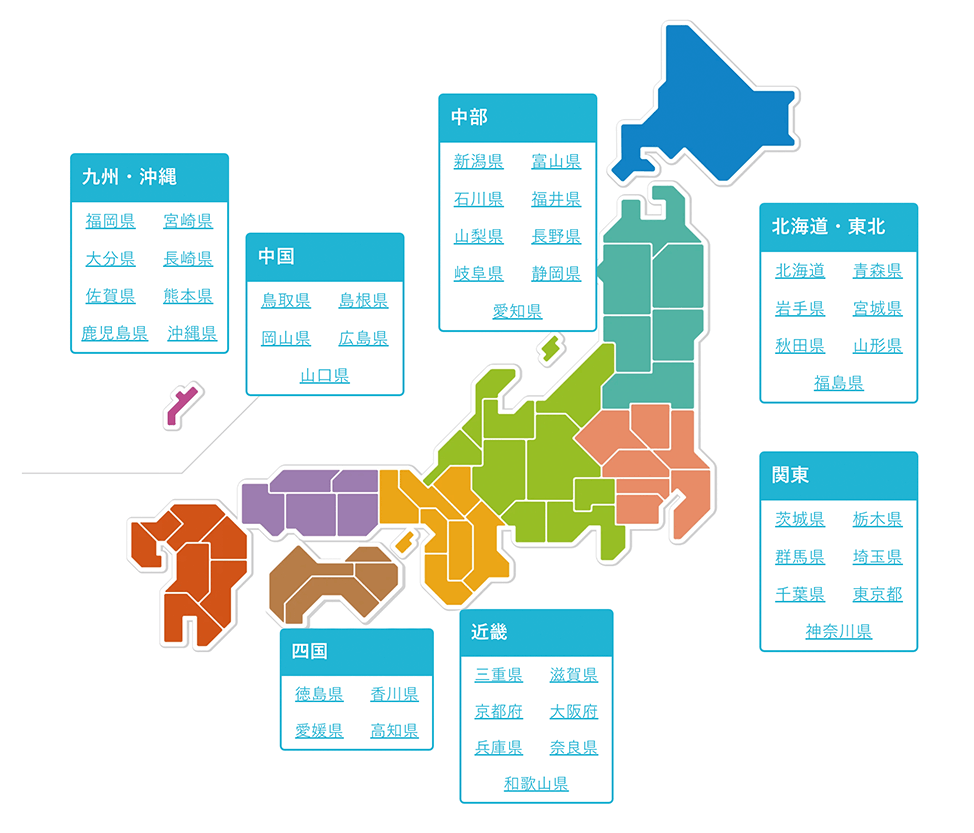

PCホスピタルサポート対応地域(日本全国)

下記の店舗一覧に記載がない地域では、出張修理・宅配修理に対応しています。

PCホスピタルは全国300拠点以上(※2025年6月末時点)あるため、全国で出張サポートが可能です。

※拠点数は2025年6月末時点の実績です

店舗一覧

持ち込み修理対応店舗

札幌店

出張修理+お預かり店

大丸札幌店

持ち込み修理対応店舗

東京三田店、東京国分寺店

出張修理+お預かり店

新宿アルタ店、渋谷店、立川店、吉祥寺店、池袋店、町田店、新橋駅前店、錦糸町店、練馬店、三軒茶屋店、吉祥寺本町店

持ち込み修理対応店舗

埼玉大宮店

持ち込み修理対応店舗

千葉中央店

出張修理+お預かり店

津田沼店

持ち込み修理対応店舗

横浜六角橋店、神奈川厚木店

出張修理+お預かり店

横浜駅前店、横浜関内店、藤沢店、イオン相模原店

持ち込み修理対応店舗

浜松葵店

出張修理+お預かり店

静岡パルコ店

持ち込み修理対応店舗

名古屋店

出張修理+お預かり店

名古屋駅前店、名古屋金山店、藤が丘駅前店、野並駅前店、春日井勝川店

持ち込み修理対応店舗

大阪吹田店、ekimo梅田店

出張修理+お預かり店

大阪梅田店、大阪梅田(駅前第四ビル)店、京橋店、天王寺店、堺東店、難波店、高槻店、ビオルネ枚方店、イオンタウン茨木太田店、住道オペラパーク店、東大阪ロンモール布施店

持ち込み修理対応店舗

神戸店

出張修理+お預かり店

神戸三宮店、西宮北口店、尼崎店、伊丹店

持ち込み修理対応店舗

京都駅前店

出張修理+お預かり店

京都河原町店、烏丸店、イオン京都洛南店

出張修理+お預かり店

和歌山店

持ち込み修理対応店舗

広島店

出張修理+お預かり店

米子店

持ち込み修理対応店舗

福岡博多店

出張修理+お預かり店

博多駅前店、福岡天神店

持ち込み修理対応店舗

熊本店

出張修理+お預かり店

熊本下通店

出張修理+お預かり店

佐賀駅前店

出張修理+お預かり店

鹿児島店

出張修理・宅配修理の対応地域

出張サポートでは、専門スタッフが自宅まで訪問し、できる限りその場で修理してくれます。

※2025年2月時点では、公式ページで以下のエリアが紹介されていました。

出張サポートは日本全国対応しているため、以下で紹介されていないエリアでも出張サポートの相談が可能です。

東青エリア

青森市、東津軽郡

中南エリア

弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡

西北エリア

五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡

上北エリア

十和田市、三沢市、上北郡

三八エリア

八戸市、三戸郡

県北エリア

洋野町、軽米町、九戸村、二戸市、一戸町、久慈市、野田村、普代村

県央エリア

盛岡市、滝沢市、矢巾町、紫波町、雫石町、八幡平市、岩手町、葛巻町

県南エリア

西和賀町、花巻市、遠野市、北上市、金ケ崎町、奥州市、平泉町、一関市

沿岸エリア

岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、田野畑村、釜石市、大船渡市、住田町、陸前高田市

石巻市、岩沼市、大河原町、大崎市、川崎町、気仙沼市、蔵王町、塩竈市、七ヶ浜町、柴田町、仙台市、多賀城市、富谷市、登米市、名取市、東松島市、松島町、美里町、南三陸町、村田町、利府町、涌谷町、亘理町

県北エリア

八峰町、藤里町、能代市、三種町、大館市、北秋田市、上小阿仁村、小坂町、鹿角市

県央エリア

大潟村、八郎潟町、井川町、男鹿市、潟上市、五城目町、秋田市、由利本荘市、にかほ市

県南エリア

仙北市、大仙市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村

村山エリア

山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町

最上エリア

新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村

置賜エリア

米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町

庄内エリア

鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

中通りエリア

福島市、伊達市、二本松市、本宮市、郡山市、白河市、県北県、中県南

会津エリア

会津若松市、喜多方市、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、西会津町、昭和村、北塩原村、湯川村、猪苗代町、磐梯町、会津美里町

浜通りエリア

いわき市、相馬市、南相馬市、双葉郡、南相馬市、富岡町、新地町、大熊町

県央エリア

水戸市、笠間市、茨城町、大洗町、城里町、小美玉市

県北エリア

日立市、常陸太田市、高萩市、常陸大宮市、那珂市、東海村、大子町、北茨城市、ひたちなか市

鹿行エリア

行方市、鉾田市、鹿嶋市、潮来市、神栖市

県南エリア

土浦市、石岡市、龍ケ崎市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町、取手市、牛久市、つくば市

県西エリア

古河市、結城市、桜川市、八千代町、五栃木霞町、境町、下妻市、常総市、筑西市、坂東市

日光エリア

日光市

那須エリア

那須町、那須塩原市、大田原市、矢板市、塩谷町

県央エリア

宇都宮市、鹿沼市、さくら市、那珂川町、那須烏山市、高根沢町

県南エリア

栃木市、小山市、佐野市、足利市、壬生町、上三川町、下野市、野木町

県東エリア

真岡市、益子町、芳賀町、市貝町、茂木町

中部エリア

前橋市、伊勢崎市、渋川市、北群馬郡、佐波郡

西部エリア

高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡

東部エリア

桐生市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡

利根沼田エリア

沼田市、利根郡

吾妻エリア

吾妻郡

上越エリア

上越市、糸魚川市、妙高市

中越エリア

粟島浦村、出雲崎町、魚沼市、小千谷市、柏崎市、加茂市、刈羽村、三条市、田上町、津南町、十日町、市長岡市、見附市、南魚沼市、湯沢町

下越エリア

新潟市、阿賀野市、阿賀町、五泉市、新発田市、聖籠町、関川村、胎内市、燕市村、上市、弥彦村

佐渡エリア

佐渡市

黒部・宇奈月エリア

黒部市、魚津市、入善町、朝日町

富山・滑川・立山エリア

富山市、滑川市、上市町、立山町、舟橋村

高岡・氷見エリア

高岡市、射水市、氷見市、小矢部市

砺波・五箇山エリア

砺波市、南砺市

奥能登エリア

珠洲市、輪島市、能登町、穴水町

中能登エリア

七尾市、志賀町、中能登町、羽咋市、宝達志水町

金沢近郊エリア

金沢市、野々市市、かほく市、内灘町、津幡町、白山市

南加賀エリア

川北町、能美市、小松市、加賀市

奥越エリア

勝山市、大野市

福井坂井エリア

あわら市、坂井市、永平寺町、福井市

丹南・越前海岸エリア

鯖江市、越前市、池田町、越前町、南越前町

若狭路エリア

敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、あおい町、高浜町

甲府・昇仙峡エリア

甲府市、甲斐市、昭和町、中央市

清里・小淵沢エリア

北杜市、韮崎市、南アルプス市

石和・勝沼エリア

山梨市、甲州市、笛吹市

大月・都留エリア

大月市、都留市、上野原市、小菅村、丹波山村、西桂町、道志村

富士川流域・南アルプスエリア

身延町、南部町、早川町、富士川町、市川三郷町

富士山・富士五湖エリア

富士河口湖町、富士吉田市、鳴沢村、忍野村、山中湖村

東信エリア

佐久市、小諸市、上田市、北佐久郡、南佐久郡、小県郡

南信エリア

諏訪市、茅野市、岡谷市、伊那市、駒ヶ根市、飯田市、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡

中信エリア

松本市、塩尻市、大町市、東筑摩郡、北安曇郡、南安曇郡

北信エリア

長野市、千曲市、須坂市、中野市、飯山市、上水内郡、下水内郡、上高井郡、下高井郡、埴科郡、更級郡

岐阜エリア

岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町

西濃エリア

大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町

中濃エリア

関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町

東濃エリア

多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市

飛騨エリア

高山市、飛騨市、下呂市、白川村

北西エリア

奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、桜井市、橿原市、大和高田市、葛城市、香芝市、御所市、高取町、明日香村、田原本町、広陵町、上牧町、河合町、三宅町、川西町、王寺町、安堵町、斑鳩町、平群町

北東エリア

宇陀市、山添村

五條・北部吉野エリア

五條市北部、下市町、大淀町、吉野町

南東エリア

曽爾村、御杖村、東吉野村、川上村、黒滝村、天川村、上北山村、下北山村

南西エリア

五條市南部、野迫川村、十津川村

北勢エリア

いなべ市、桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、桑名郡、員弁郡、三重郡、菰野町、朝日町、川越町

伊賀エリア

伊賀市、名張市

中勢エリア

津市、松坂市、多気郡

南勢エリア

伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡

東紀州エリア

尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡

大津エリア

大津市

南部エリア

草津市、守山市、栗東市、野洲市

甲賀エリア

甲賀市、湖南市

東近江エリア

東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町

湖東エリア

彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

湖北エリア

米原市、長浜市

高島エリア

高島市

隠岐エリア

西ノ島町、海土町、知夫村、隠岐の島町

出雲エリア

松江市、安来市、雲南市、奥出雲町、出雲市、飯南町

石見エリア

大田市、美郷町、川本町、江津市、浜田市、益田市、津和野町、吉賀町、邑南町

岡山・備前エリア

岡山市、玉野市、瀬戸内市、備前市、赤磐市、吉備中央町、和気町

倉敷・備中エリア

倉敷市、井原市、総社市、笠岡市、浅口市、里庄町、早島町、矢掛町

津山・美作エリア

津山市、美作市、久米南町、美咲町、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村

備北・真庭エリア

高梁市、新見市、真庭市、新庄村

山口・防府エリア

山口市、防府市

岩国・周南エリア

岩国市、和木町、周南市、下松市、光市

柳井エリア

柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町

下関市・宇部エリア

下関市、宇部市、山陽小野田市、美祢市

萩・長門エリア

長門市、萩市、阿武町

徳島東部エリア

徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市勝、浦郡勝浦町、勝浦郡上勝町、名東郡佐那河内村、名西郡石井町、名西郡神山町、板野郡松茂町、板野郡北島町、板野郡藍住町、板野郡板野町、板野郡上板町

徳島南部エリア

阿南市、那賀郡那賀町、海部郡牟岐町、海部郡美波町、海部郡海陽町

徳島西部エリア

美馬市、三好市、美馬郡つるぎ町、三好郡東みよし町

高松・東讃エリア

高松市、さぬき市、東かがわ市、木田郡三木町

中讃エリア

丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡綾川町、綾歌郡宇多津町、仲多度郡琴平町、仲多度郡多度津町、仲多度郡まんのう町

西讃エリア

観音寺市、三豊市

東予エリア

今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、上島町

中予エリア

松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町

南予エリア

宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町

高知エリア

高知市、南国市、香美市、香南市、土佐市、吾川郡いの町、吾川郡仁淀川町、長岡郡本山町、長岡郡大豊町、土佐郡土佐町、土佐郡大川村

四万十・足摺エリア

四万十市、宿毛市、須崎市、土佐清水市、高岡郡檮原町、高岡郡中土佐町、高岡郡佐川町、高岡郡越知町、高岡郡日高村、高岡郡津野町、高岡郡四万十町、幡多郡大月町、幡多郡三原村、幡多郡黒潮町

安芸・室戸エリア

室戸市、安芸市、安芸郡東洋町、安芸郡奈半利町、安芸郡田野町、安芸郡安田町、安芸郡北川村、安芸郡馬路村、安芸郡芸西村

県北エリア

佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、北松浦郡佐々町、小値賀町、東彼杵郡東彼杵町、川棚町、波佐見町

県央エリア

諫早市、大村市

島原エリア

島原市、雲仙市、南島原市

五島エリア

五島市、南松浦郡新上五島町

壱岐エリア

壱岐市

対馬エリア

対馬市

長崎エリア

長崎市、西彼杵郡

北部エリア

中津市、宇佐市、豊後高田市、国東市、姫島村

中部エリア

大分市、別府市、杵築市、由布市、臼杵市、津久見市、日出町

西部エリア

日田市、玖珠町、九重町、竹田市

南部エリア

豊後大野市、佐伯市

県北エリア

延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡

県央エリア

宮崎市、西都市、東諸県郡、児湯郡

県西エリア

都城市、小林市、えびの市、北諸県郡、西諸県郡

県南エリア

日南市、串間市

北部エリア

名護市、本部町、金武町、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、恩納村、宜野座村、伊江村

中部エリア

宜野湾市、沖縄市、うるま市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村

南部エリア

那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町

メモリ増設はメモリの挿入だけで行える簡単な作業ですが、場合によってはBIOSでの設定が必要です。