緊急事態宣言の発令と共にテレワークに突入する企業も多かったようですが、自宅やサテライトオフィスのパソコン環境整備が間に合わず、作業効率に影響を及ぼすケースも多々見られました。

テレワークをスムーズに導入するには、テレワーク先の環境に適したpcを事前に準備する必要があります。

今回は、テレワークで重視すべきpcスペックについて解説します。

目次

pcスペックとは

スペック(spec)とは「specification(スペシフィケーション)」を略した言葉で、性能に関した仕様書、または性能や仕様そのものを意味します。

pcで使用されるスペックとは、ハードウェア・ソフトウエアすべての構成要素を指しており、パソコンの性能そのものを表す「仕様」という意味で利用されることがほとんどです。

ハードウェアでは形状や機能、規格や価格、操作方法、CPUやメモリなどのパーツを指しており、ソフトウエアはOSや対応周辺機器、性能や価格、ユーザーインターフェースやアルゴリズムなどを指します。

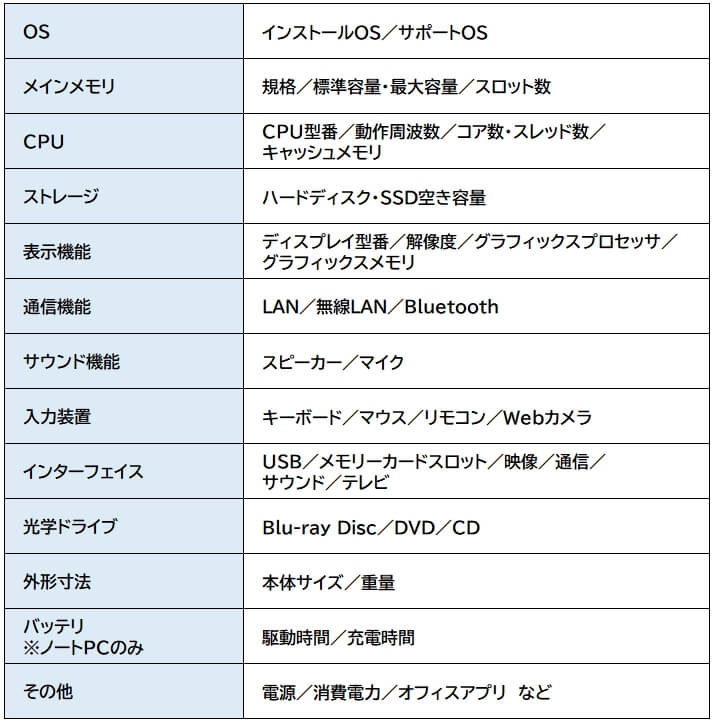

一般的なメーカー製パソコンのpcスペックから確認できる主な機能や性能は、以下の表のとおりです。

テレワークで重視すべきpcスペックと選び方

pcスペックはパソコンの機種ごとで異なりますが、テレワークで導入する場合は以下のスペックを重視しましょう。

- パソコン本体

- OS

- CPU

- メモリ

- ストレージ

パソコン本体

パソコン本体はデスクトップ型、またはノート型のいずれかを選べます。

どのような働き方を選択するかでパソコン本体の選び方も変わるため、まずはテレワークの方法を選んだうえでパソコン本体を決めるようにしましょう。

パソコン本体の選び方

・デスクトップパソコン

ノートパソコンと異なりディスプレイが分離しているため、大画面ディスプレイに接続して利用できます。

また、一般的にノートパソコンより処理能力が高いものが多いことから、動画や画像編集などパソコンに高い負荷のかかる処理を行う場合に向いています。

大容量の記憶媒体も内蔵されているため、容量の大きなファイルを大量に保存することができます。

デスクトップパソコンは拡張性が高いため、パソコンの機種によっては購入後にスペックを変更することも可能です。

・ノートパソコン

モバイル性を重視したい場合は、ノートパソコンがおすすめです。

デスクトップパソコンに比べ軽量で小型のため、簡単に持ち運びができ、サテライトオフィスや会社、自宅などでパソコンを兼用する場合に向いています。

処理能力はデスクトップパソコンよりも劣る場合が多いですが、Microsoft Officeなどを利用した事務処理がメインであれば、それほど処理能力にこだわる必要はありません。

ノートパソコンは購入後にカスタマイズできない機種も多いため、事前にスペックをしっかり確認しておくことが必要です。

OS

OSは「Operating System」の頭文字の略語で、パソコンを動作するためのシステムを指します。

パソコンを操作するための基本となるソフトウェアで、パソコンの起動と同時に起動し、さまざまなシステム制御を実行します。

OSはハードウェアとソフトウエアを仲介する役割があり、キーボードの入力情報を画面に表示したり、マウスを操作すると画面のポインタが移動するなどの基本的な機能を提供しています。

OSがインストールされていなければ、パソコンを操作して何かを実行することはできません。

OSの選び方

OSには、Microsoft社の「Windows」やApple社の「MacOS」、Google社の「ChromeOS」などさまざまな種類があります。

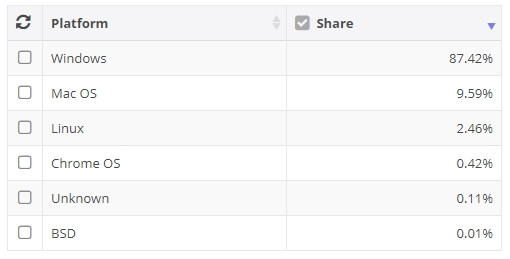

もっとも有名なOSが「Windows」で、「Net Applications」の2020年度のOSシェア率の集計によると、Windowsが87.42%と依然高いシェア率を誇ります。

企業で導入しているOSもWindowsがほとんどのため、テレワーク用にパソコンを購入する場合はWindowsがおすすめです。

使用しているパソコンのOSやバージョンが会社や取引先と異なると、互換性が問題になる場合もあるため、汎用性の高い最新のWindowsを選びましょう。

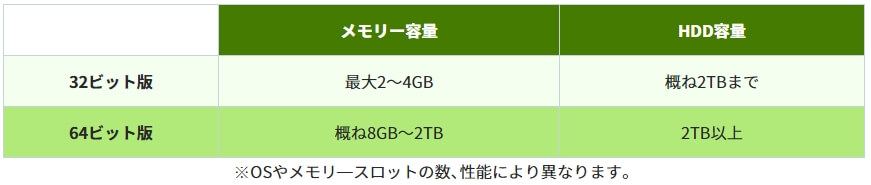

Windowsの種類には32ビット版と64ビット版がありますが、最新のWindows10では64ビット版が搭載されている場合がほとんどです。

32ビット版と64ビット版の大きな違いは、搭載できるメモリやドライブなどの容量の上限です。

パソコンの性能によって異なりますが、メモリの場合だと32ビット版で最大4GBまで、64ビット版はそれ以上のメモリの搭載が可能なため、高い処理能力を求める場合は64ビット版を選択してください。

CPU

CPUとは「Central Processing Unit」の頭文字の略語で、直訳すると「中央演算処理装置」を意味します。

パソコンの演算処理や制御を司るパソコンパーツのひとつで、数十億ものトランジスタや半導体素子がCPUに集まっており、パソコンの頭脳的な役割を担っています。

マウスやキーボード、ハードディスクやメモリなどからの命令を受け、制御や演算処理を行い、指示を実行します。

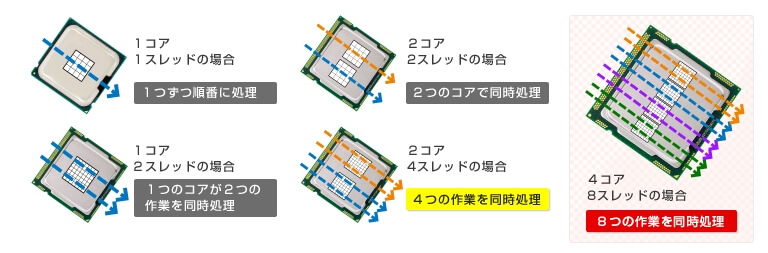

CPUのスペックは演算回路を指す「コア」と、同時に処理を行える単位の「スレッド」が高いほど、性能が良いとされています。

最近では1つのコアにつき2つのスレッドを同時に処理することが可能になっており、「2コア4スレッド」「4コア8スレッド」といったように、数値が大きいほど複数の処理を実行できます。

CPUの代表的なメーカーとしては「Intel(インテル)」と「AMD(エーエムディー)」があり、シェアを独占しています。

CPUの選び方

パソコンの処理速度はCPUとメモリ、ストレージの性能に依存しているため、CPUのみ高性能であっても処理速度が大きく変化することはありません。

そのため、処理能力の高いパソコンを選びたい場合は、CPUだけでなくメモリやストレージのスペックを同時に確認する必要があります。

複数のアプリを起動し、同時にビデオ通話を行う機会が多い場合は、4コア以上のCPUを選ぶと良いでしょう。

メモリ

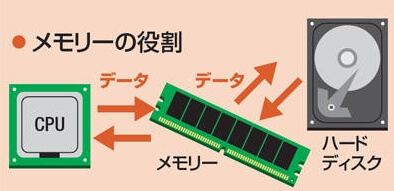

メモリとは「メインメモリ(主記憶装置)」を略した言葉で、直接CPUから読み書きできる記憶装置を指します。

「Memory(記憶)」を語源とするように、CPUからの命令を実行する際に必要な情報を一時的に記憶します。

パソコンを起動すると外部記憶装置から必要なデータを読み込んで実行し、不要になったデータは速やかに消去され、新たなデータと入れ替えます。

処理中のデータや記憶しきれないデータはハードディスクなどの外部記憶装置に一時的に格納されますが、必要に応じてメモリに転送されます。

メモリには読み出し専用の「ROM(リードオンリーメモリ)」と読み書き可能な「RAM(ランダムアクセスメモリ)」があります。

パソコンには読み書きが可能なRAMが搭載されていますが、RAMは揮発性のため、パソコンの電源を切断すると記録されたデータは消失します。

メモリの選び方

メモリの容量が大きいほど外部記憶装置への読み書きが減るため、パソコンの処理速度も高速になります。

メモリの容量が小さすぎるとデータを呼び出す時間がかかり、パソコンやアプリがフリーズしたり、強制終了する場合もあります。

複数のアプリを同時に起動したり、複数タブでブラウザのページを開く、また、大量のデータを読み書きさせることが多い場合は、なるべく容量の大きなメモリを選ぶと快適に動作します。

事務作業をメインに利用する場合は4GBもあれば十分に事足りますが、快適にパソコンを利用したい場合は8GB以上のメモリがおすすめです。

メモリをあとから増設することも可能ですが、ノートパソコンはカスタマイズできないモデルが多いため、事前に確認が必要です。

ストレージ

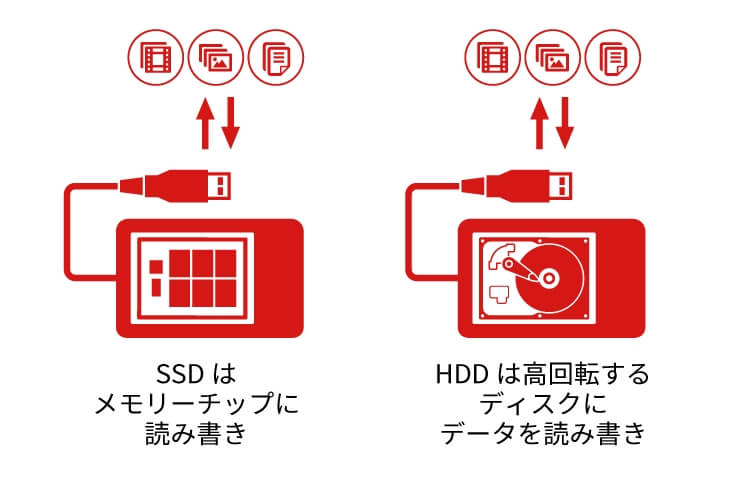

パソコンの情報を記憶するHDD(ハードディスク)やSSD(ソリッドステードドライブ)のことを、ストレージと呼びます。

HDDは「Hard Disk Drive(ハードディスクドライブ)」の頭文字の略語で、磁気ディスクに読み書きを行う装置です。

容量が大きく単価が割安なため、多くのパソコンで採用されています。

SSDは「Solid State Drive(ソリッドステードドライブ)」の略語で、内蔵しているメモリチップに記録を行います。

HDDは読み書きする際に目的の位置まで磁気ヘッドが移動する時間が発生しますが、SSDは半導体素子メモリに直接読み書きするため、物理的な移動時間がかからず高速処理が可能です。

HDDと比較すると価格は高額ですが、近年はHDDに変わって主流になりつつあります。

ストレージの選び方

パソコンに内蔵されているストレージは容量が大きいほど高スペックとされており、起動時間やファイルの読み書きの速度に大きな影響を与えるため、テレワークで使用する場合は、HDD・SSDともに大容量のパソコンを選択したほうが賢明です。

最近のパソコンのストレージはHDDが512GBや1TB、SSDが256GBや512GBが標準となっていますが、価格や容量を考えた場合はHDDを、処理速度や作業効率を考慮するのであればSSDを選ぶと良いでしょう。

SSDは振動や衝撃に強いためノートパソコンに適していますが、トラブル時にデータ救出が困難になる一面も持ち合わせているので注意が必要です。

テレワークのパソコンの選び方:まとめ

テレワークで使用するパソコンを新規に購入する場合、上記で紹介したpcスペックを確認して検討してみてください。

すでに保有している場合は、pcスペックが低くても機種によってカスタマイズが可能なこともあります。

専門業者に依頼すれば簡単にカスタマイズできるため、まずはパソコン修理業者に相談してみましょう。

パソコン博士がおすすめするパソコン修理業者はPCホスピタルです。

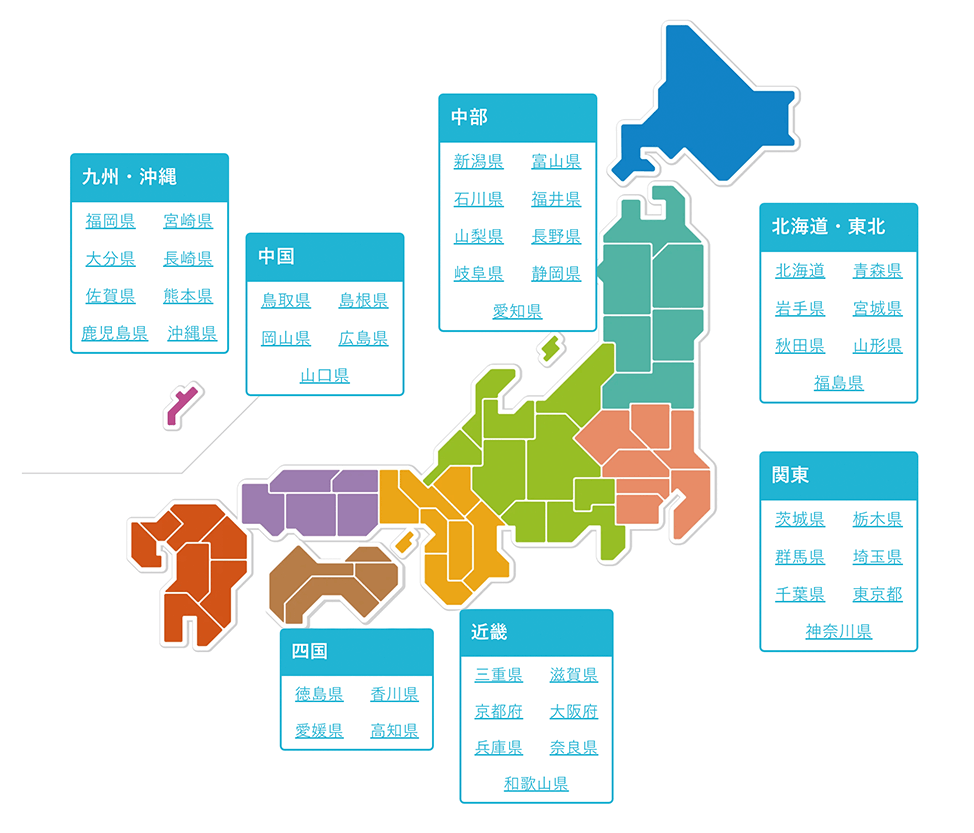

電話での対応も丁寧で、お住まいの地域(全国対応)によって、最適な修理方法(持込修理や宅配修理、訪問修理)を提案してくれます。必要であれば、即日対応もしてくれます。

大切なデータを保護(復元も可能)した上で、「起動しない」、「ブルースクリーンが表示される」などの難しい修理もすぐに行ってくれます。PCホスピタルは東京や大阪、名古屋、福岡などにも店舗があるので、すぐに個人・法人いずれもすぐの対応が可能です。