それがスピーカーからではなく、パソコン本体の中から聞こえてきたとすれば、なおさら心配に思うのではないでしょうか。

パソコン内部には異常が発生した際の警告用スピーカーが搭載されており、何か不具合が発生した場合は「ピープ音」を鳴らしてユーザーに知らせてくれます。

今回は、ビープ音が発生する原因とその対処法について、分かりやすく解説します。

目次

ビープ音とは

ビープ音とは、電子機器が何らの情報をユーザーに伝えるために発信する電子音を指します。

「ピー」「ピッピッ」など単一波形の電子音で構成されており、パソコンに限らず、身近なところでは電子レンジや冷蔵庫、オフィスのコピー機など、さまざまな電子機器に使用されています。

冷蔵庫では扉を開けっぱなしにしている際や、電子レンジでは温めが終了した際などにビープ音を鳴らしてユーザーに知らせてくれるのです。

最近ではIOT(Internet of Things)の発達とともに、ビープ音でなく音楽や音声で案内する電子機器も増えています。

パソコンにおけるビープ音

家電製品に使用されるビープ音は、動作の終了や動作が続行できない場合などに発せられることがほとんどですが、パソコンの場合はハードウェアに重大なトラブルが起きた際にビープ音が発生します。

パソコン内部のマザーボードに搭載されているBIOS※により、警告音が発生する仕組みになっています。

BIOSは、パソコンの電源を入れてOSが起動する前に実行されますが、ハードウェアのチェックを行う機能が搭載されており、異常を検知するとビープ音を鳴らしてユーザーに知らせてくれるのです。

パソコンのビープ音には長音と短音があり、その組み合わせによってトラブルの内容が異なります。

パソコンからビープ音が発生した場合、パソコン内部に何か不具合が発生していると考え、早急に対処しましょう。

マザーボードのROMなどの不揮発性メモリ(電源供給がなくても記憶保持できるメモリ)に格納された、ハードウェアを制御するプログラムです。正式名称は「Basic Input/Output System」で、それぞれの頭文字をつなげて「BIOS」と呼ばれています。

パソコンはハードディスクやCPU、メモリなど、さまざまなパーツよって構成されていますが、BIOSはその管理を行っているプラグラムです。

また、ディスプレイやキーボード、マウスなど、外部デバイスの入出力装置の制御も行っています。

パソコンの電源を入れるとBIOSが先に読み込まれ、その後にOSがハードディスクから読み込まれます。

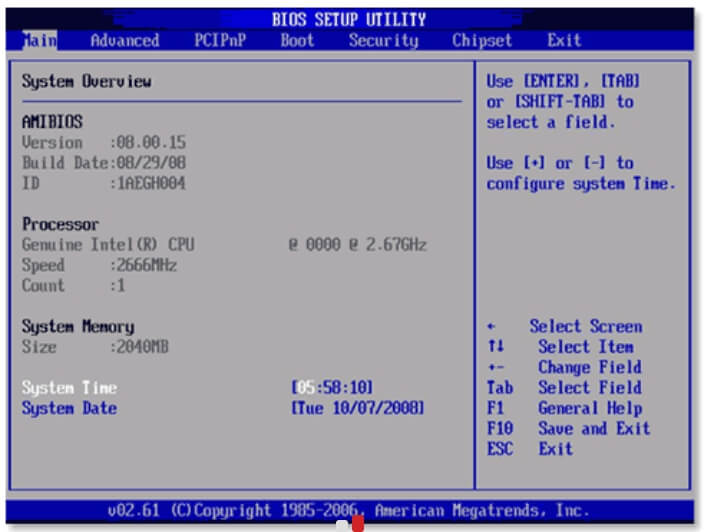

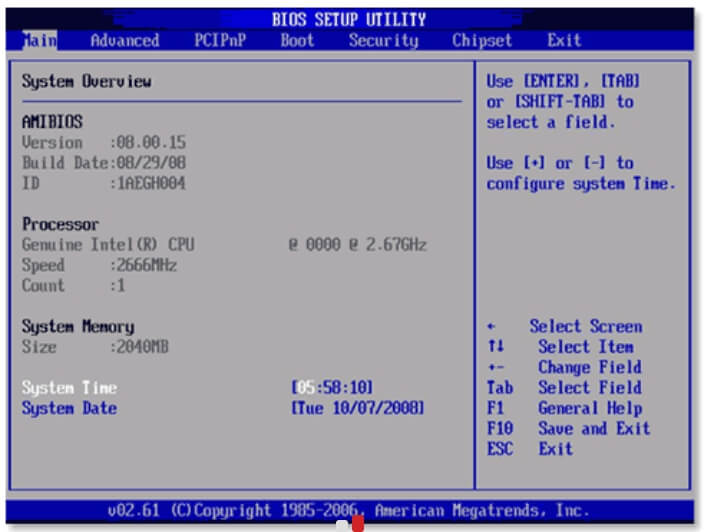

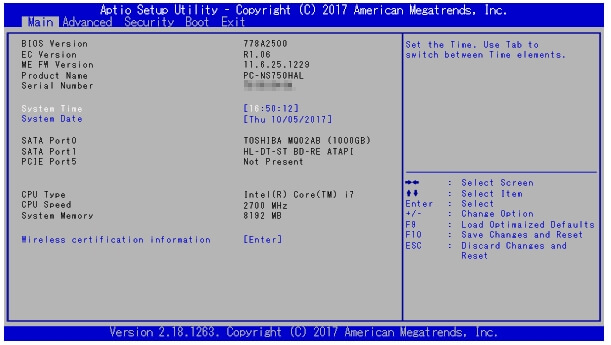

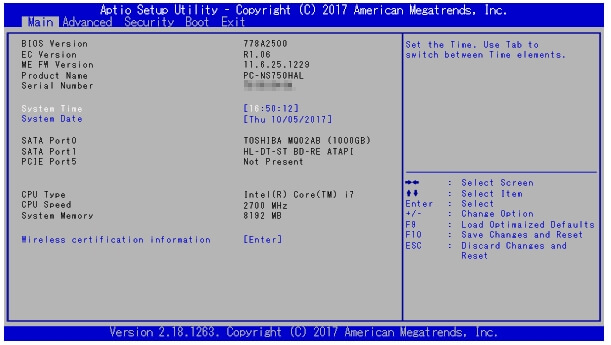

代表的なBIOSメーカーとして「AWARD BIOS」「AMI BIOS」があり、設定画面やメニューなどのレイアウトは異なりますが、設定可能な項目はほぼ同じです。

▼AMI BIOS画面の一例

WindowsやOS自体の不具合や一時的なシステムトラブル

WindowsやOS自体の不具合や、一時的なシステムトラブルによってタッチパッドが使えなくなるケースもあります。

メモリ不足やシステムのフリーズ、一時的なバグによって、タッチパッドを含むデバイスの制御が停止するためです。

また、OS自体の不具合によってドライバーが破損すると、タッチパッドが正常に動作しなくなる場合があります。

アプリ側に原因があるか確認して対処する

WordやExcelなどのアプリ使用中にキーボードが反応しなくなった場合、別のアプリを使ってみて正常に起動できるか確認しましょう。

ほかのアプリで正常に起動できる場合、使用していたアプリに何らかの不具合やトラブルが生じている可能性があります。

アプリを提供している会社の公式サイトを確認し、トラブルが発生していないか確認しましょう。最新バージョンに更新できる場合は、バージョンアップすることで問題が解決するケースもあります。

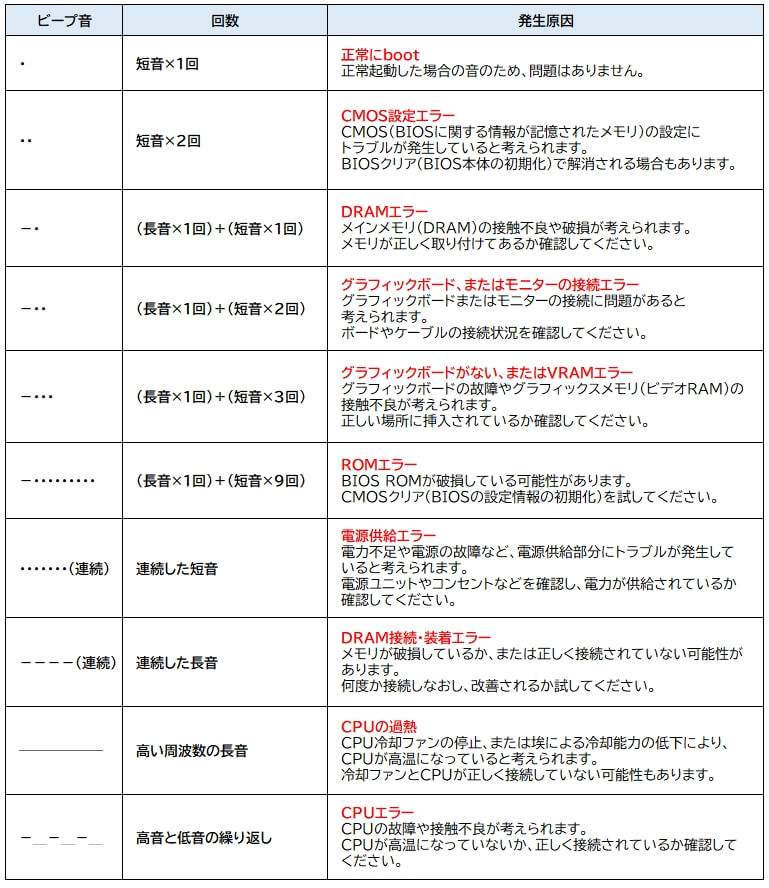

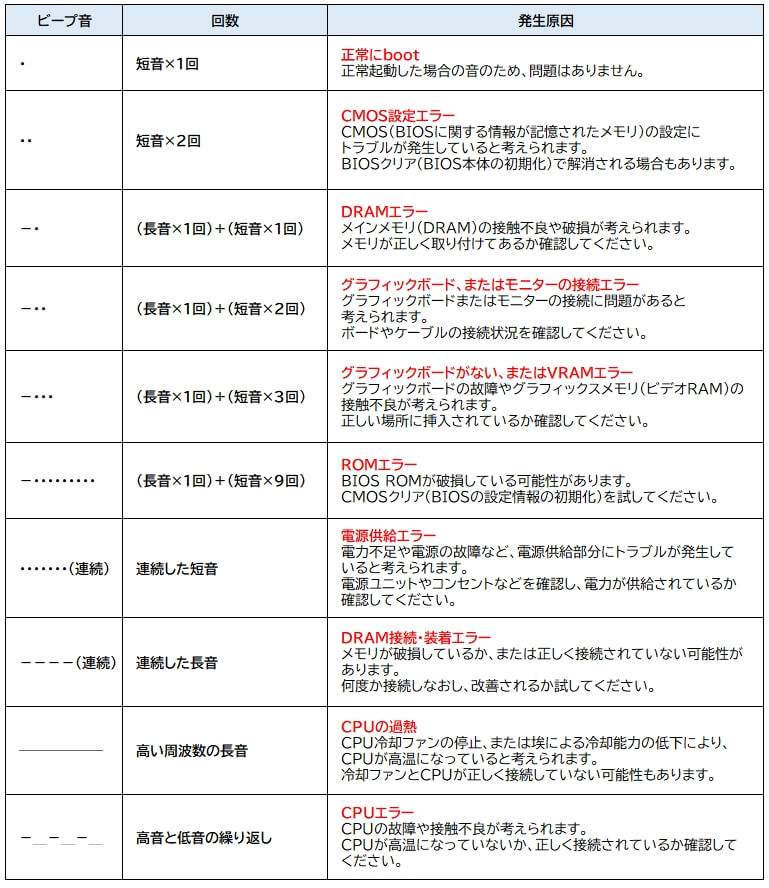

パソコンから発生するビープ音の種類

パソコンから発せられるビープ音には大きく分類すると「ピー」という長音と「ピッ」という短音があり、その組み合わせでビープ音を鳴らします。

いくつかのパターンがあるビープ音の組み合わせによって警告の内容は異なります。

また、同じ音でもBIOSの種類によって内容が変わってきます。

新しいパソコンに買い替えてビープ音が発生した場合、前に使用していたパソコンと同じビープ音であっても警告内容が違う場合があるため、まずは使用されているBIOSの確認が必要です。

ビープ音の種類(パターン)と発生する原因

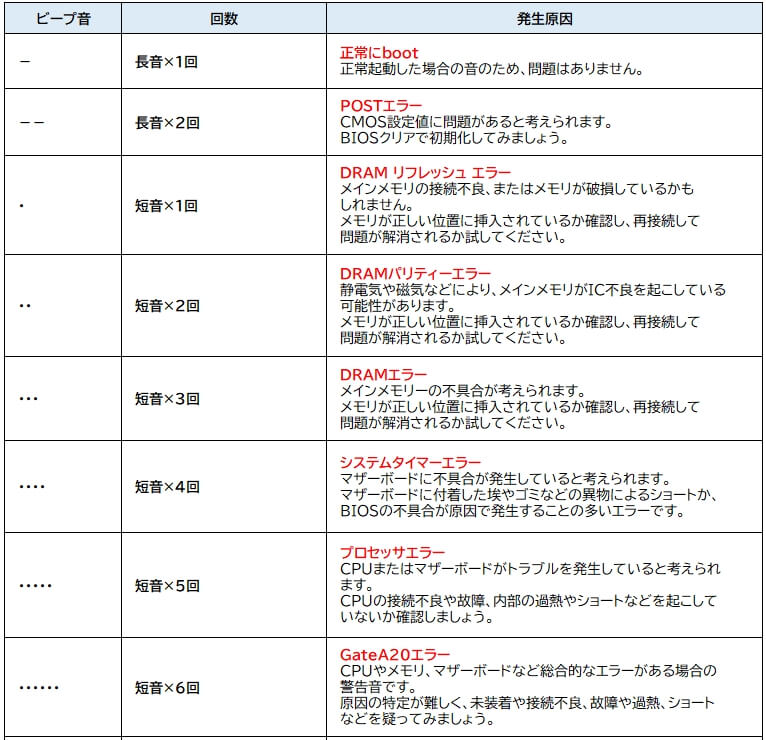

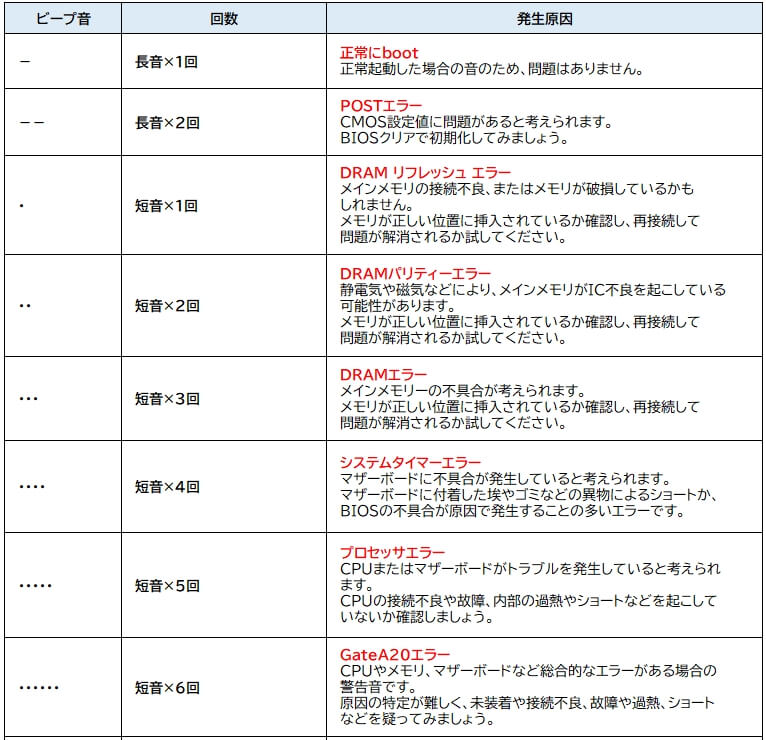

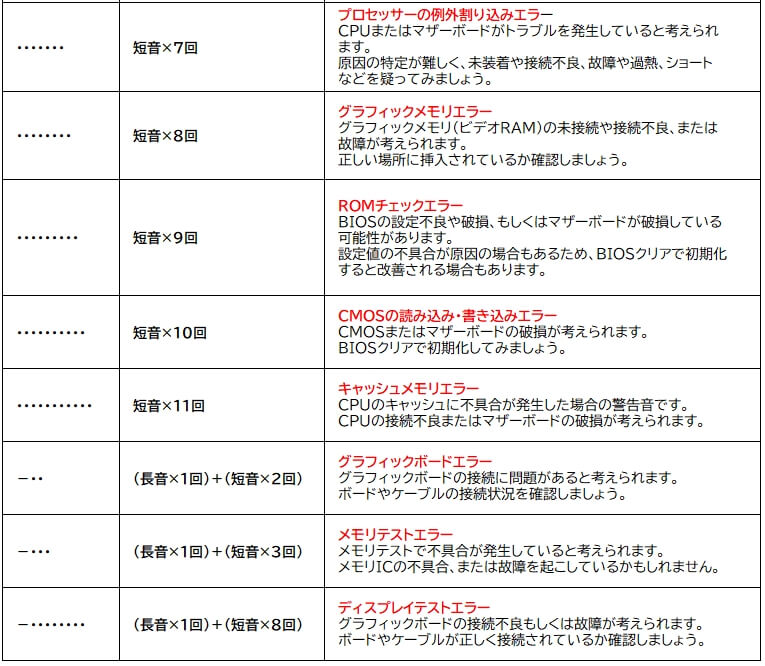

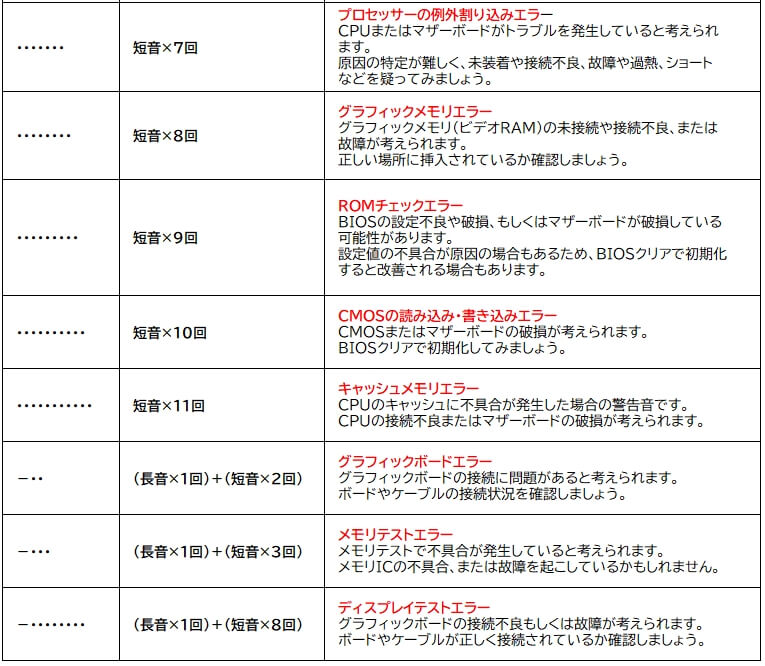

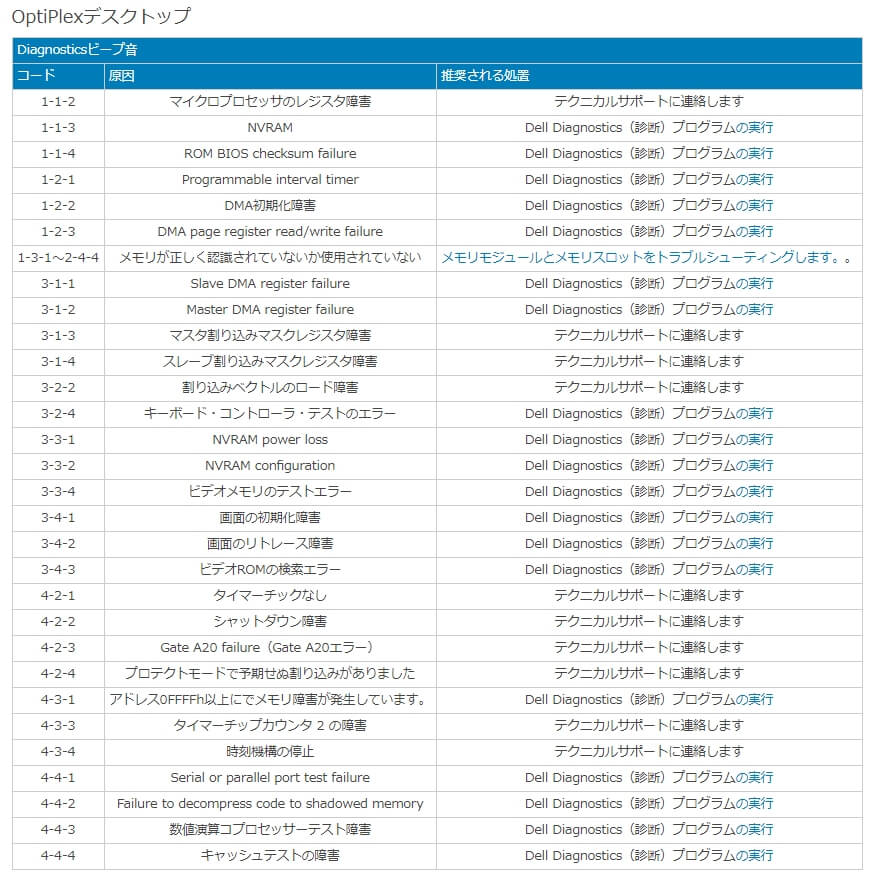

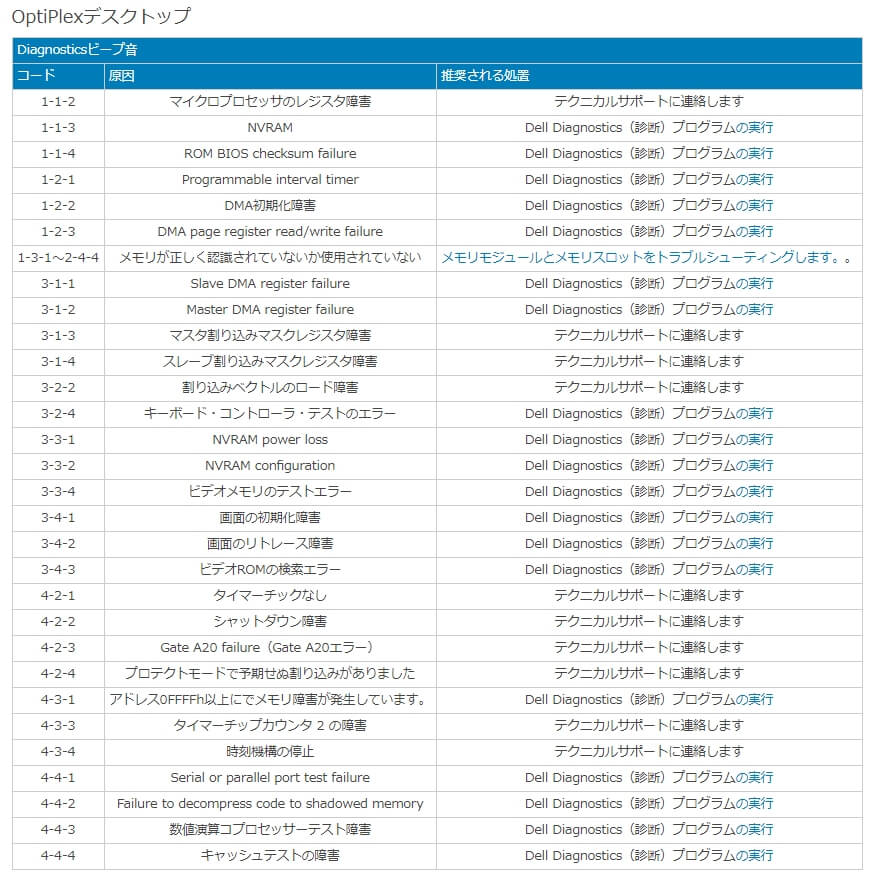

ビープ音が鳴るパターンと、発生する原因について表にまとめてみました。

※表では短音を「・」長音を「-」として記載します。

- 短音「・」→「ピッ」

- 長音「-」→「ピー」

▼AWARD BIOSの場合

▼AMI BIOSの場合

【参考】Dr.Home Net COLUMN

【参考】BIOS 警告音一覧

独自のビープ音を設定しているメーカー製パソコン

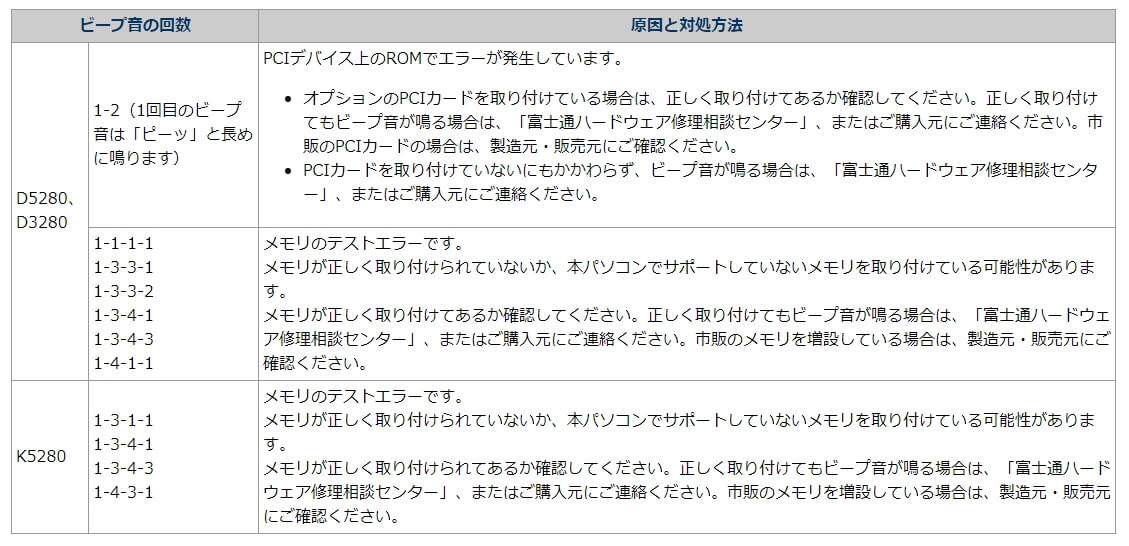

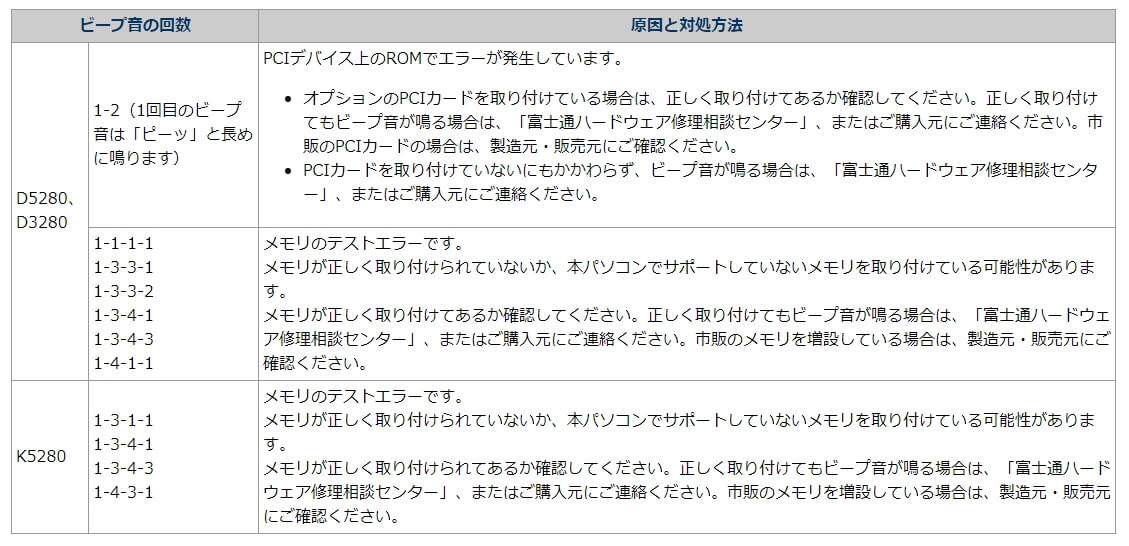

NECや富士通、DELLなどのパソコンメーカーでは、BIOSを独自にカスタマイズしていることも少なくありません。

すべてのパソコンに適用しているわけではありませんが、一部のパソコンではオリジナルのBIOS警告音を設定している場合があります。

メーカー製パソコンでビープ音が発生した場合は、まずは購入したパソコンに付属しているマニュアルや公式サイトで、ビープ音の概要について掲載されていないか確認し、原因を特定しましょう。※メーカーによっては「警告音」と紹介されている場合もあります。

メーカーによっては対処方法も記載されていることがあるため、マニュアルに従って対処しましょう。以下、一部のパソコンメーカーのビープ音の情報を抜粋して紹介します。

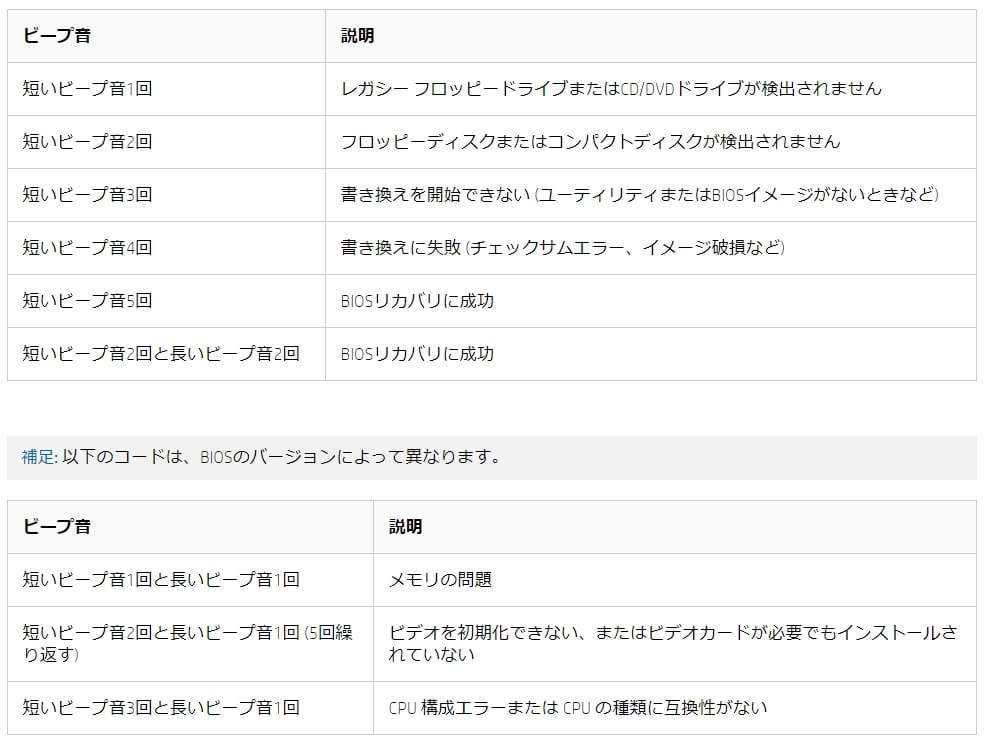

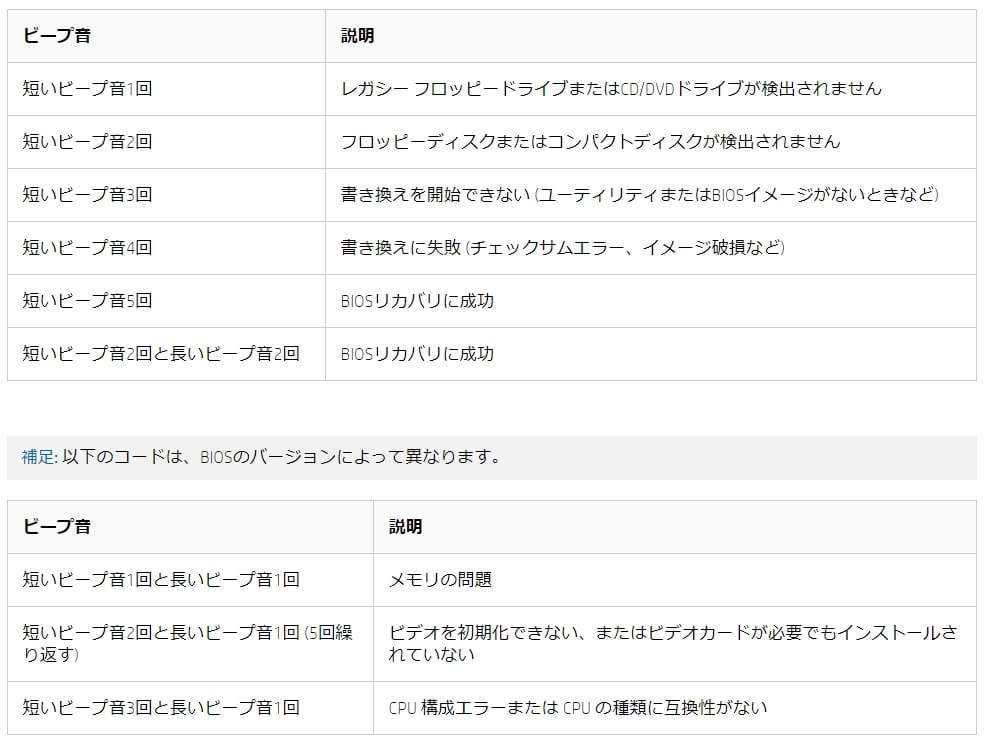

▼Dellのビープ音

▼富士通のビープ音

パソコンからビープ音が発生した場合の対処法

BIOSはハードウェアに異常が発生した場合、ビープ音を鳴らすように設定されています。

ここではパソコンの電源を投入した直後にビープ音が鳴り、起動しないなどのトラブルが発生した際の対処法を案内します。

パソコンを再起動する

パソコンの再起動を行うことで、問題が解決することもあります。

※「再起動」を行う場合は、起動中のアプリケーションをすべて終了させてデータを保存してください。

放電を行う

パソコンに不要な電気が帯電して動作異常を引き起こし、ビープ音が発生しているかもしれません。

パソコン内部にたまった電気を放出することで、問題が解消される場合もあります。

バッテリパックが内蔵されている場合、バッテリパックも取り外します。

周辺機器をすべて取り外す

接続している周辺機器の影響により、ビープ音が発生しているかもしれません。

BIOSを初期化する

※BIOS画面が表れない場合は、電源を入れてすぐに「F2」キーを数回押してみてください。

※ここでは「F2」キーで紹介していますが、メーカーによってBIOS画面を出す設定は異なりますので、各メーカーのサイトで方法を確認してください。

※ BIOS画面によって、英語で表記される場合があります。

まとめ

パソコンから聞きなれないビープ音が発生すると動揺しますが、ビープ音の発生する原因が分かれば個人で対応することも可能です。

しかし、ビープ音の内容によっては修理に出さなくてはならないこともあるため、その場合はパソコン修理業者に相談してみましょう。

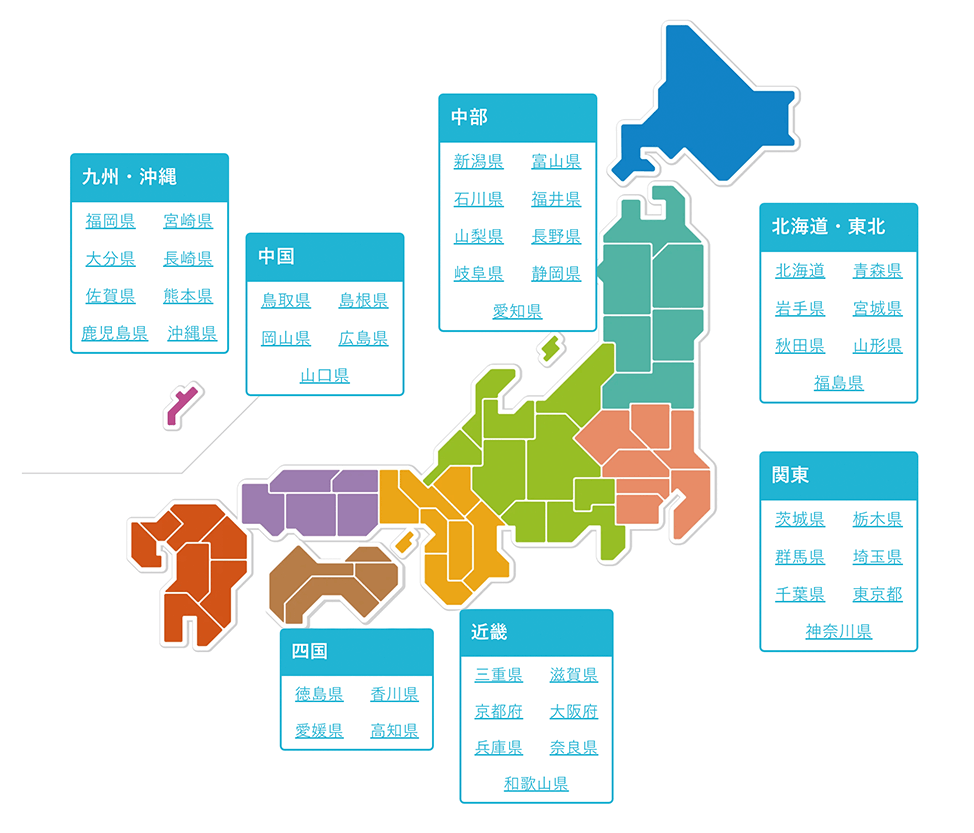

パソコン博士の知恵袋はパソコン修理業者大手(上場企業)の PCホスピタル(累計サポート実績200万件以上 ※1、利用率No.1 ※2)をおすすめしています。 電話対応も丁寧で、お住まいの地域(全国対応)に応じたパソコン修理サービスを提案してくれます。

PCホスピタルは大切なデータを保護(復元も可能)した上でパソコン修理をおこなってくれます。「再起動を繰り返す」、「シャットダウンできない」、「電源が入らない」などのPCトラブルもすぐに行ってくれます。PCホスピタルは東京や大阪、名古屋、福岡など大都市以外の地方都市にも店舗があり、即日対応可能です

※1 2023年8月末時点 日本PCサービス株式会社調べ

※2 2021年11月時点 2万6303人調査 調査主体:日本PCサービス株式会社 調査実施機関:株式会社インテージ

普段聞きなれない音がパソコンから聞こえてくると、何かトラブルが発生しているのではと不安に感じるものです。