新型コロナウイルスの感染拡大により、学生の健康と安全を確保するため、全国一斉に休校措置が取られました。

しかし、想像より遥かに休校が長引いたことから、これまで教育現場の常識とされていた対面授業からオンライン授業へ移行する学校が相次いでいます。

そこで今回は、今後教育現場で導入が加速されるオンライン授業の基礎知識や、授業を受けるための準備などについて、分かりやすく解説します。

目次

オンライン授業とは

オンライン授業とはインターネットを介して行う遠隔授業のことで、動画や音声などを用いて講師と生徒がやり取りを行います。

インターネット回線さえ接続していれば、時間や場所を問わず授業を受けることが可能なため、自宅にいながら講義を受けたり、講師から指導を受けられます。

今回のコロナ渦により、急速にオンライン授業化が進められたかのように見えますが、実は以前より教育現場ではICT※化が進んでおり、その教育の一環としてオンライン授業を積極的に取り入れている学校や塾も多くありました。

※ICTとは

ICTとは「Information and Communication Technology」を略した言葉で、情報通信技術を指します。

「IT(Information Technology)」と同様の意味で利用されることも多いですが、ITは情報技術そのものを指し、ICTは情報通信技術を使って情報を伝達することを重視しています。

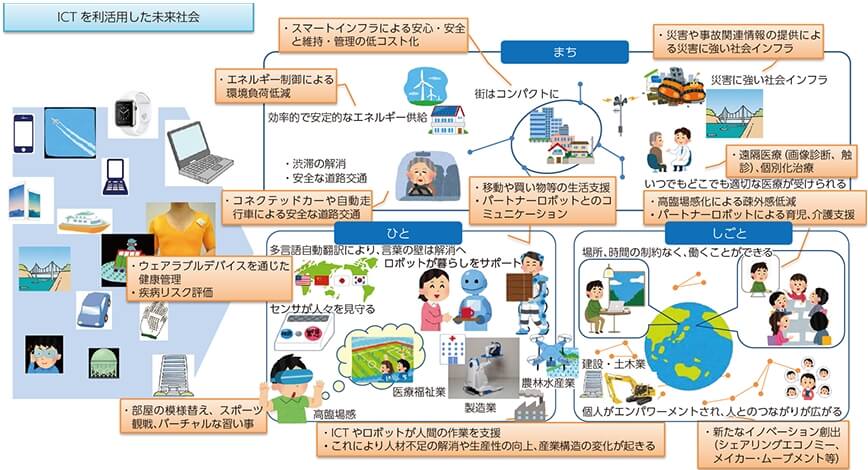

教育現場でパソコンやタブレット・電子黒板などの機器を利用し、情報通信技術を活用した取り組みのことを「ICT教育」と呼びます。

▼ICTを利活用した未来社会のイメージ

引用:総務省

海外に比べるとICT教育が遅れている日本

文部科学省は今後AIなどの技術が進むことを踏まえ、AIを活用するうえの情報活用能力や言語能力の育成が必要不可欠としています。

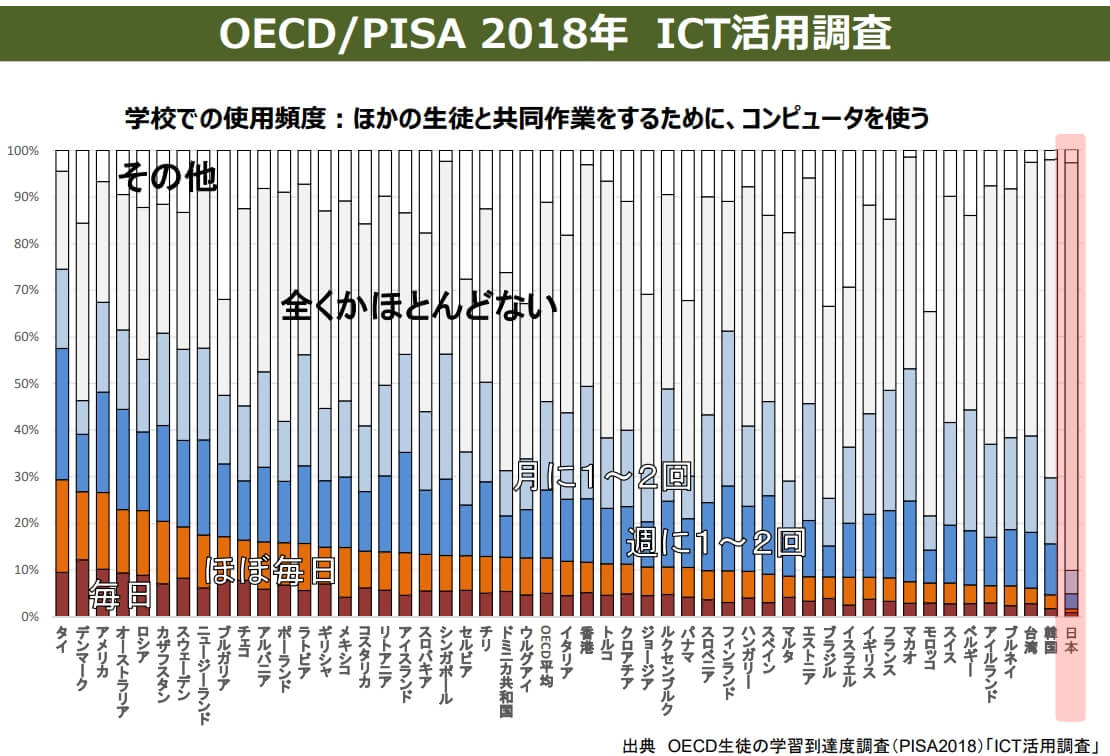

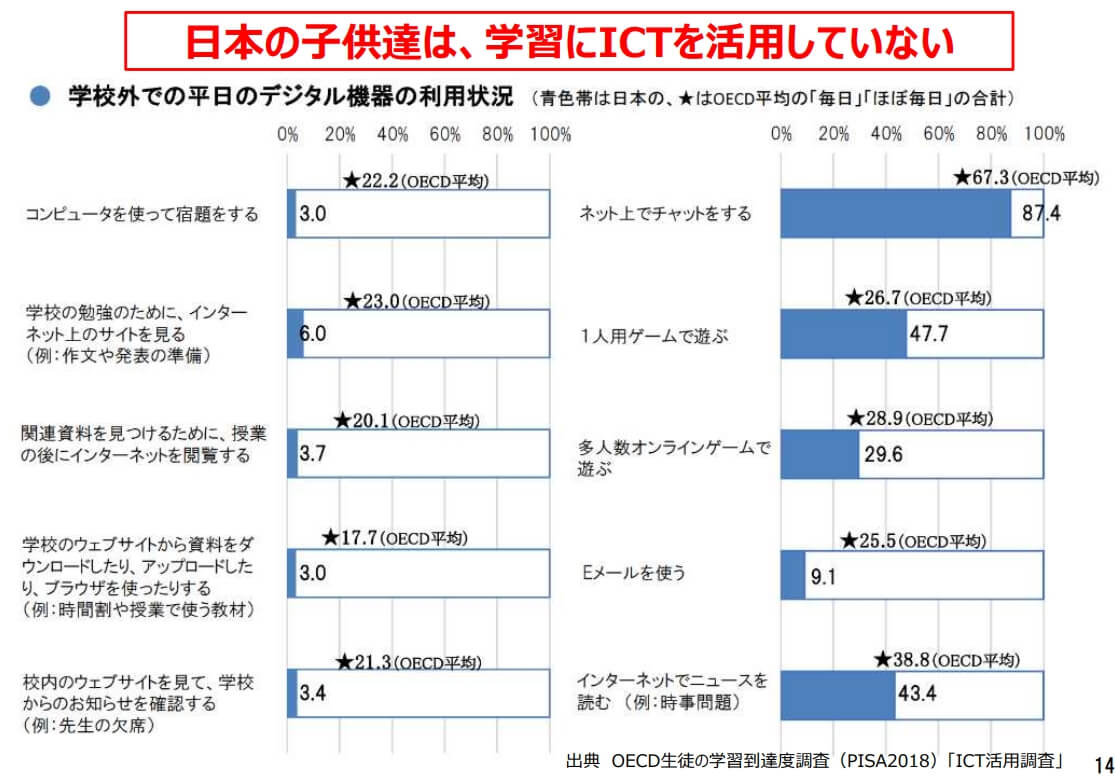

しかし、文部科学省の資料によると、日本の教育現場ではパソコンの使用頻度が低く、海外に比べるとICTを活用した教育は遅れをとっていることが分かります。

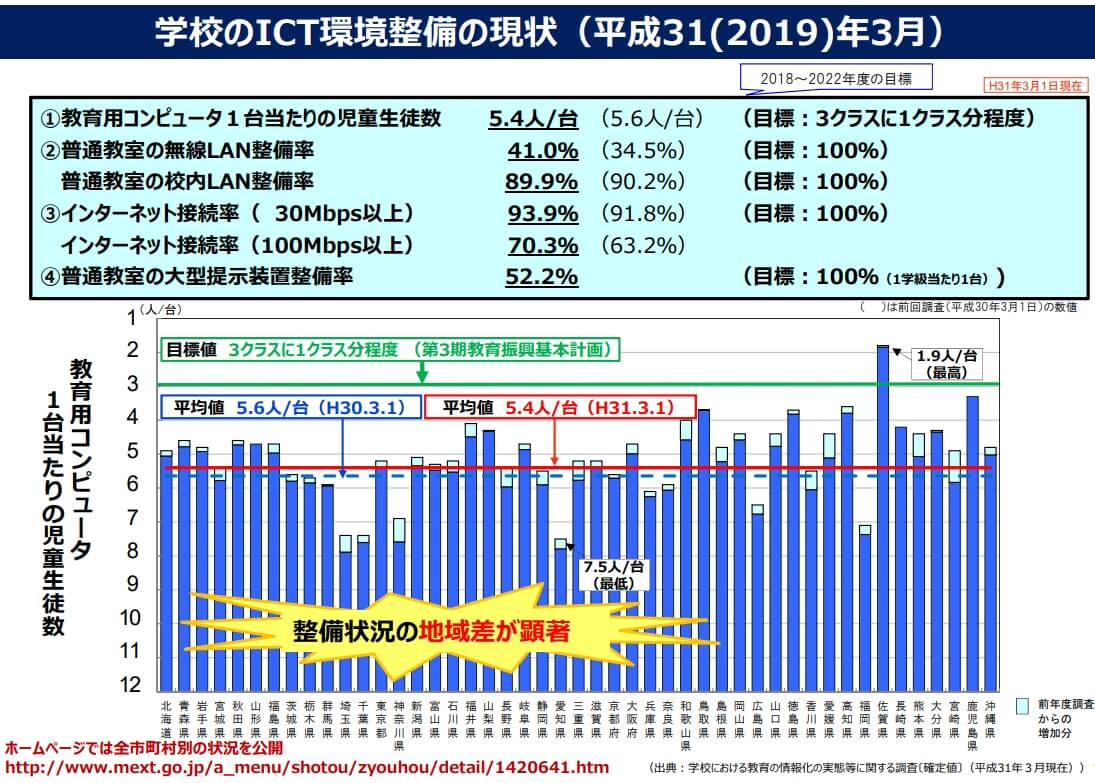

また、学校のICT環境が整っていないことも、学習においてICTを活用しない原因となっています。

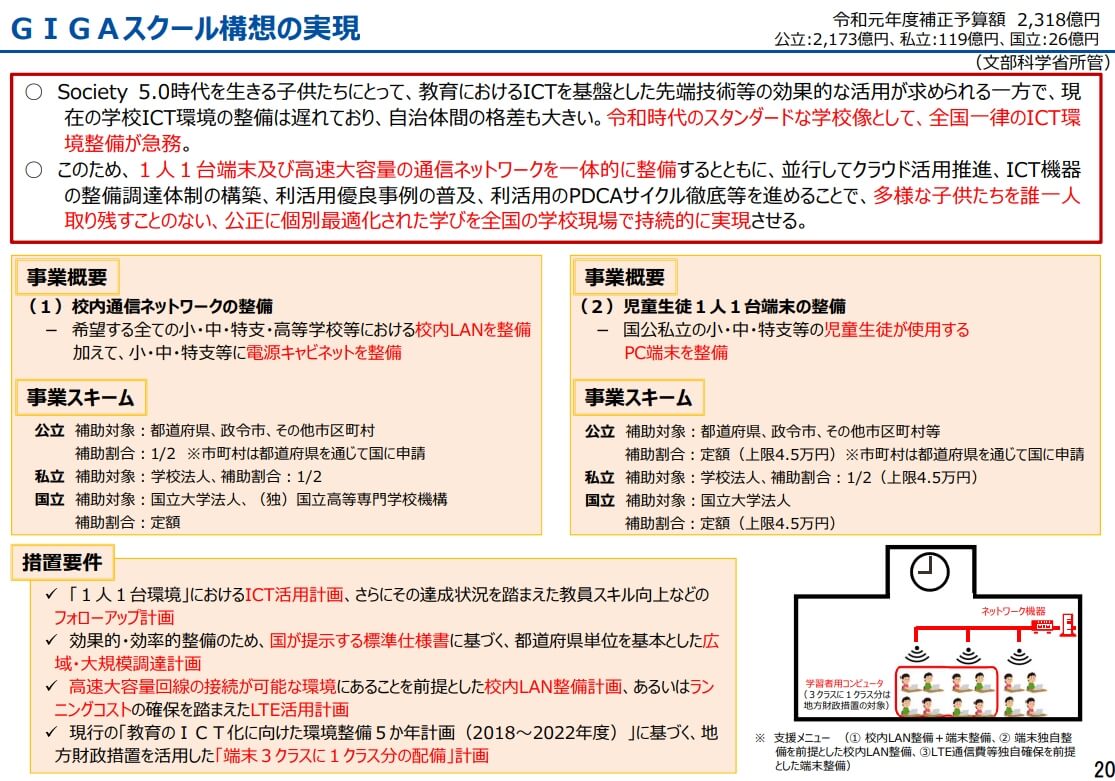

そこで文部科学省は、教育現場における生徒1人1台端末環境をスタンダートとし、ハード・ソフト面からの教育改革に取り組める「GIGAスクール構想※の実現」を発表しました。

※GIGAスクール構想とは

GIGAスクール構想は、義務教育の小中学校で高速大容量の通信ネットワーク環境を整備し、学習用のパソコンやタブレットなどの端末を1人1台配備するなど、文部科学省が推進する教育のICT化に向けた環境整備5か年計画のことです。

GIGAスクール構想の「GIGA」とは「Global and Innovation Gateway for All」を略した言葉で、直訳すると「全ての人にグローバルで革新的な入り口」を意味します。

GIGAスクール構想が実現することにより、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された学びや創造性を育む教育環境を整備することが可能になります。

「GIGAスクール構想の実現」は2018年より進められおり、2023年度の達成を目指していました。

しかし、新型コロナウイルス感染対策の学校の臨時休業における学習指導などの取り組み状況を鑑み、当初の予定より大幅に前倒して今年度中に実現できるよう、2020年度のGIGAスクール構想関連の補正予算として2292億円を計上※しました。

※参考:文部科学省

これにより、今後は教育現場で休校対策を行うことなく、オンライン授業による学びの場を保障することが可能になります。

オンライン授業の方法

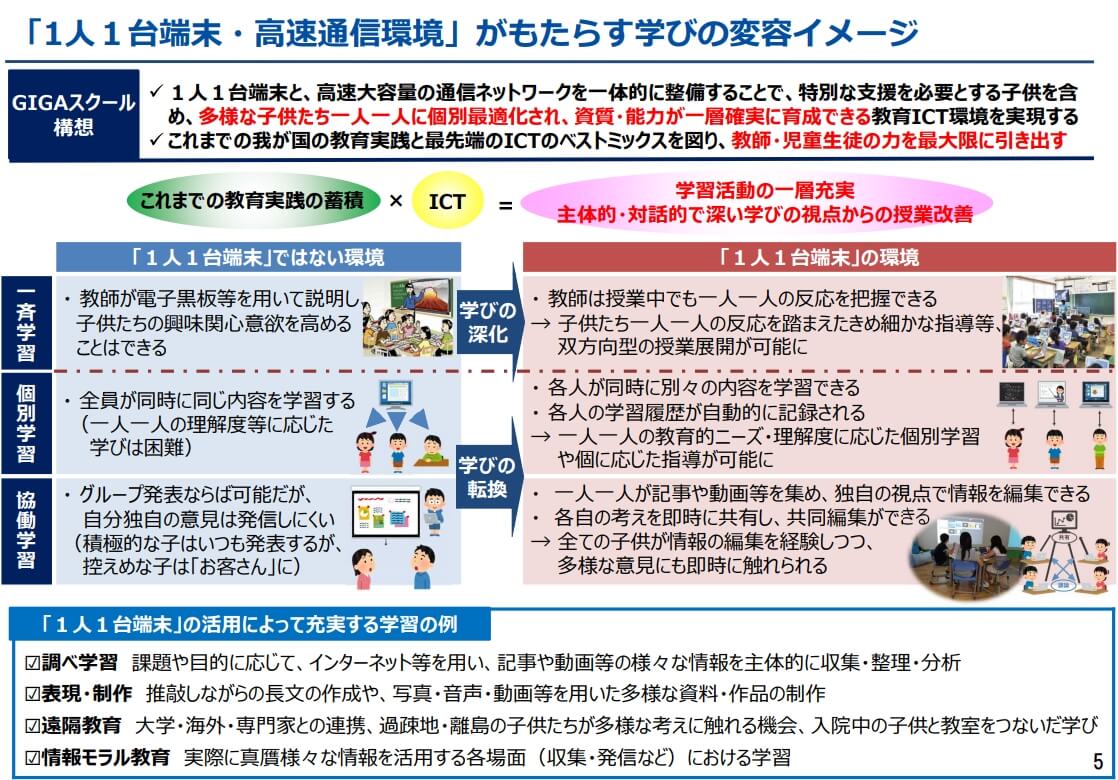

オンライン授業にはさまざまな形態がありますが、大きく分けると以下の3つの方法で実践できます。

- 録画(ビデオオンデマンド)配信

- LIVE(生放送)配信

- 資料配信

▼オンライン授業の形態の一例

引用:東京大学 大学総合教育研究センター

録画(ビデオオンデマンド※)配信

あらかじめ講師が黒板などを使用して解説している授業を録画し、サーバーにアップロードします。

生徒は自分の都合の良い時間にインターネットを介して授業を視聴し、質問や議論などは掲示板やメール、チャットなどを用いて行います。

※ビデオオンデマンドとは

英訳では「Video On Demand」と表記され、「VOD」と略されて呼ばれています。

もともとオンデマンド自体は、ユーザーのリクエストに応じてサービスを提供することを指しており、動画配信だけでなくゲームや出版、eラーニングなどのさまざまなサービスを利用することができます。

オンデマンドの中でも動画配信サービスがもっとも知名度を上げたことで、現在では動画配信サービスそのものを「オンデマンド」として用いられることが多いようです。

LIVE(生放送)配信

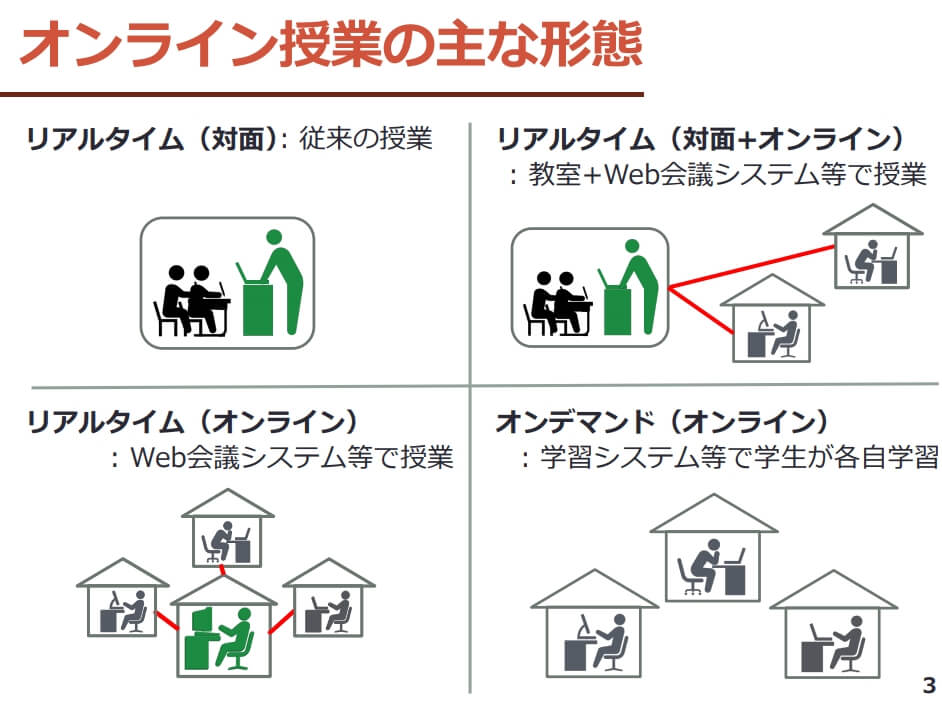

インターネットを介しビデオ通話システムを利用して、授業のLIVE配信を行う方法です。

Web会議システムやテレビ会議システムなどのソフトウェアを活用し、生放送で授業を受けられます。

リアルタイムに映像や音声を送受信するため、講師と生徒が同時にコミュニケーションをはかれる環境を実現できます。

高品質なシステムと通信環境を利用すれば、大人数の生徒にオンライン授業を行うことも可能です。

資料配信

講義で使用するナレーション付きのスライドなどの資料をダウンロードし、生徒が視聴することで学習を進めます。

質問や議論などは掲示板やメール、チャットなどで行います。

講義だけでなく、課題の提出や小テストの実施などに利用される場合もあります。

オンライン授業のメリット・デメリット

ここからは、オンライン授業のメリット・デメリットについて解説します。

オンライン授業のメリット

- 時間や場所を問わない

- 繰り返し視聴できる

- 講師と質疑応答ができる

- 教育の地域格差をなくせる

- 有事の際に授業を継続できる

時間や場所を問わない

オンライン授業は自分の好きな時間に好きな場所で授業を受けられるため、自分のペースで学習することが可能です。

オンライン授業を受けるために特別な機器を用意する必要もなく、パソコンやタブレット、スマートフォンなどのデジタル機器があれば、いつでも授業を受けられます。

インターネット環境さえ整っていればどこでも授業を受けることができるため、生徒が自分でスケジュール管理し、やる気をコントロールできるよう管理能力を育てることにも役立ちます。

繰り返し視聴できる

通常の対面型の授業の場合、不明な部分があれば講師に質問しなくてはなりません。

しかしオンライン授業であれば、不明な部分にスポットを当て、生徒が理解できるまで繰り返し視聴することができます。

講師と質疑応答ができる

LIVE配信型のオンライン授業であれば音声やチャットを利用してリアルタイムに質問を、オンデマンド型であれば掲示板やメール・チャットなどを活用して講師との質疑応答が可能です。

対面型の授業だとわざわざ挙手しなくてはならないため、生徒も質問しづらいと感じることもありますが、オンライン授業はチャットで気軽に発信できるため、講師やほかの生徒と気軽に意見交換することができます。

地域の教育格差をなくせる

経済や人口が首都圏に集中するのは仕方ありませんが、現在では教育すらも首都圏に集中しています。

日本を代表する有名大学は首都圏に集中しており、その合格者は中高一貫校であったり、首都圏の有名私立高出身であるケースも少なくありません。

地方や離島の学校では充実した授業が受けられないことも多いですが、オンライン授業を活用すればこのような地域の教育格差をなくすことに役立ちます。

有事の際に授業を継続できる

今回の新型コロナウイルス感染拡大のような深刻な事態や、災害などが発生した際にオンライン授業は役立ちます。

学校が臨時休校になった場合でも、自宅でオンライン授業を受けることができるため、継続して授業を行えます。

オンライン授業のデメリット

- 通信環境によりトラブルが発生する

- リアルタイムで質問できない

- 集中力が散漫になる

- 教育格差が広がる

通信環境によりトラブルが発生する

生徒によって、使用する通信環境は異なります。

インターネット回線の速度が遅かったり、無線LAN接続が不安定な場合もあります。

講義を受けている際に映像や音声が途切れてしまったり、フリーズが発生する、インターネットが切断されてしまうなどのトラブルが発生する恐れがあります。

LIVE配信で授業を受ける場合は、生徒全員が安定した通信環境を用意しなくてはなりません。

リアルタイムで質問できない

LIVE配信のオンライン授業であっても、対面型でなければ音声でなくチャットを用いる授業も少なくありません。

チャットが活発になっていると、生徒によってはリアルタイムで質問できない場合もあります。

また、オンデマンド配信型のオンライン授業の場合、掲示板やメールなどを使用することが多いため、リアルタイムで質問することができません。

集中力が散漫になる

オンライン授業によっては、リアルタイムで双方向のコミュニケーションをとれない場合もあります。

また、授業を受ける際は誰の監視下にも置かれないため、生徒によっては授業に集中できないことも考えられます。

教育格差が広がる

現在では自治体によってICT教育化の取り組みがまちまちなため、学校から全生徒へパソコンやタブレットなどのデジタル機器を貸与できておらず、オンライン授業を実施すると教育格差が広がる恐れがあります。

また、世帯によってはインターネット環境が整備されていない場合もあるため、パソコンを貸与されたとしてもインターネットが接続できる環境まで、生徒が移動しなくてはなりません。

オンライン授業前に準備しておくこと

オンライン授業を受けるためには、事前に準備しておくことがいくつかあります。

- 授業を受けられる機器を用意する

- Webカメラとヘッドセットを用意する

- インターネット環境を整える

- アカウントを用意する

- 指定されたツールをダウンロードする

- ビデオ通話システムが利用できるか確認する

授業を受けられる機器を用意する

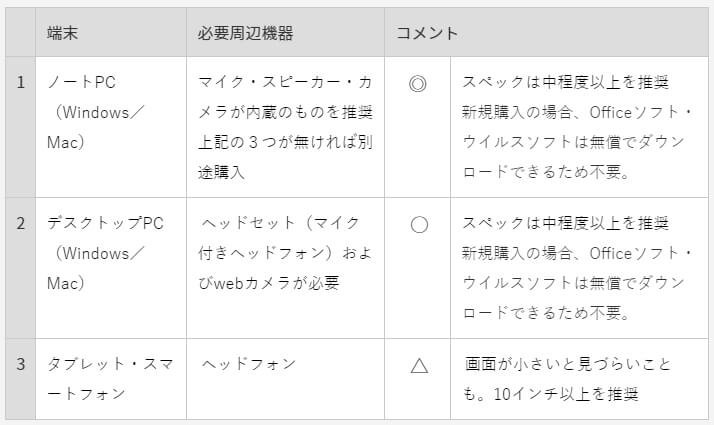

学校から指定がない限り、以下のデジタル機器のいずれかを準備しておけばオンライン授業は受けられます。

- パソコン

- タブレット

- スマートフォン

ただしスマートフォンの場合、画面が小さくて文字が見づらいなどのデメリットもあるため、基本的にはパソコンやタブレットを準備したほうが良いでしょう。

▼上智大学の推奨例

引用:上智大学

Webカメラとヘッドセットを用意する

LIVE配信型のオンライン授業を受ける場合、双方向の表情が見れるようWebカメラが必要です。

特に人数の少ない対面型の授業になる場合は、講師が生徒の表情を見ながら授業を進めるため、必ず準備しておきましょう。

最近はWebカメラが内蔵されているパソコンがほとんどですが、もし搭載されていない場合は外付けタイプのWebカメラを用意してください。

周りに人がいたり集中できない環境であれば、ヘッドセットも一緒に準備しておくと良いでしょう。

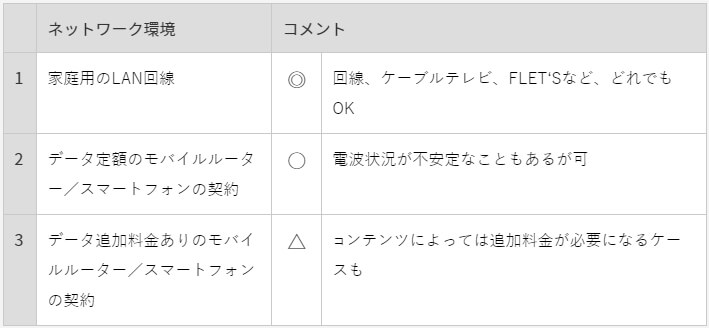

インターネット環境を整える

オンライン授業を受けるためには、必ずインターネットに接続しなくてはなりません。

自宅にインターネット環境が整っていない場合、オンライン授業を受けるまでに回線業者やプロバイダに申込み、インターネットを接続できる環境を用意してください。

自宅にすでにインターネット回線が接続している場合は、有線LAN接続か無線LAN接続で使用するかを事前に決める必要があります。

ノートパソコンを使用している場合、無線LAN接続を使用する人も多いですが、使用環境によっては接続が不安定になることもあるため、安定した通信で授業を受けたいなら、有線LAN接続を使用しましょう。

また、パソコンが古かったりスペックが低い場合、動画配信となるオンライン授業を受けると映像が途切れたり途中で止まってしまう可能性もあります。

また、インターネット回線のプラン内容によっても、スムーズにオンライン授業を受けられないこともあります。

▼上智大学の推奨例

引用:上智大学

アカウントを用意する

オンライン授業は学校側で用意したソフトウェアや、フリーツールなどを使用して授業を行います。

一般的には学校がログインするためのアカウントとパスワードを発行するため、オンライン授業を受けるまでなくさないよう大切に保存しておきましょう。

指定されたツールをダウンロードする

オンライン授業を受けるにあたり、学校側が指定するソフトウェアの準備が必要な場合もあります。

事前に指定されたツールをダウンロードし、学校が発行したアカウントやパスワード設定を終えておきましょう。

ビデオ通話システムが利用できるか確認する

オンライン授業を実際に受ける前に、Web会議システムやテレビ会議システムなどのツールが利用できるか、事前に使用して確認してみましょう。

フリーツールを使用する場合、メールアドレスやパスワードの登録が必要になりますが、なるべくフリーメールは使用しないほうがおすすめです。

学校側で指定したメールアドレスがある場合はそちらで設定を行い、実際にビデオ通話ができるか試しておきましょう。

まとめ

オンライン授業の基礎知識や事前準備についてまとめたみましたが、いかがでしたでしょうか。

オンライン授業を受ける前に、パソコンが正常に稼働するかどうか確認が必要です。

もしも不具合が発生している場合は、早めにパソコン修理業者に診てもらいましょう。

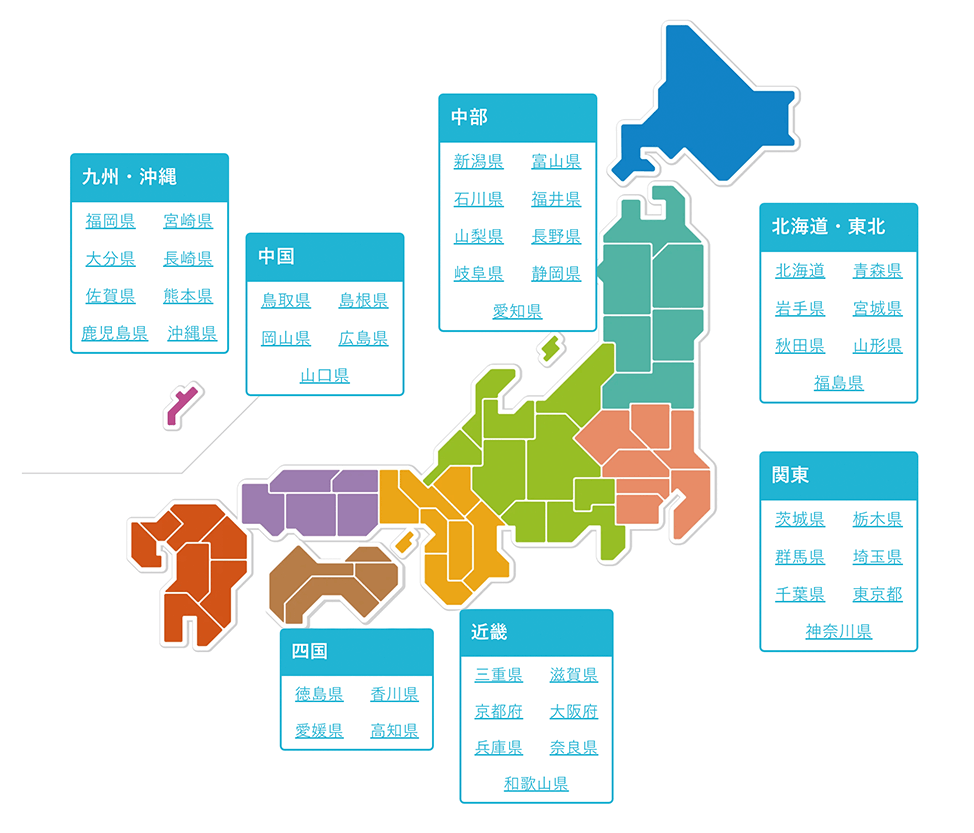

パソコン博士の知恵袋はパソコン修理業者大手(上場企業)の PCホスピタルPCホスピタル(年間サポート実績約10万件※1、全国約400拠点 ※2)をおすすめしています。 電話対応も丁寧で、お住まいの地域(全国対応)に応じたパソコン修理サービスを提案してくれます。

PCホスピタルは大切なデータを保護(復元も可能)した上でパソコン修理をおこなってくれます。「再起動を繰り返す」、「シャットダウンできない」、「電源が入らない」などのPCトラブルもすぐに行ってくれます。PCホスピタルは東京や大阪、名古屋、福岡など大都市以外の地方都市にも店舗があり、即日対応可能です

※1 2024年9月〜2025年8月 日本PCサービス株式会社調べ ※2 2025年8月時点

コメントを残す