自作PCは自分でパーツを組み込むことから、トラブルが発生しやすい特徴があります。

具体的なトラブルは「電源は入るけど画面が映らない」、「画面が映ってもすぐに消える」などが挙げられます。

画面が映らないと作業ができないため、利用者にとっては困る問題です。

当記事では、自作PCを起動しても画面が映らないときの原因・対処法について詳しく解説します。

パソコンのトラブル解決はPCホスピタルがおすすめです!

目次

自作PCの画面が映らない5つの原因

自作PCの画面が映らないときは、以下の5つの原因が挙げられます。

- パーツの故障

- ディスプレイとの接続状況

- パーツの接続

- マザーボードのLEDランプが無点灯

- 自作PCの帯電

パーツの故障

自作PCは自分でパーツを組み立てるため、一部が故障していることもあります。

自作PCの画面表示に関わるパーツが故障している場合、画面が映らない原因となります。

電源ユニットやマザーボード、グラフィックボード、ケーブルなどは画面表示に影響する重要な部品です。

それぞれのパーツをチェックし、故障しているものがあれば新しいパーツと交換しましょう。

ディスプレイとの接続状況

自作PCとディスプレイが正しく接続していない場合、画面に映像を表示できなくなります。

自作PCとディスプレイが正しく接続されていなければ、画面が正常に映りません。

本体とディスプレイの接続ケーブルだけでなく、電源ケーブルも接続されているか確認してください。

ケーブルが断線していると画面が映らない原因になるため、新しいケーブルに交換するようにしましょう。

パーツの接続

自作PCのパーツには接続する順番があり、間違えているとトラブルが発生します。

自作PCは自分でパーツを接続するため、組み立てを間違えていることもあるでしょう。

パーツの配置を間違えると画面が映らないだけでなく、起動などにも問題が発生します。

自作PCはメーカーのようにマニュアルがなく、独学で組み立てなくてはなりません。

パーツの接続方法が合っているのかわからないときは、インターネットのページや教本を参考にしましょう。

マザーボードのLEDランプが無点灯

マザーボードは電源供給に重要な役割があり、点灯していなければ電源が入りません。

マザーボードのLEDランプが点灯していない場合、自作PCの電源が入らないため、画面が映りません。

マザーボードは配線でつながっており、CPUやメモリが大きく関係しています。

マザーボードのLEDランプが点灯するようになったら、再度電源を入れて画面が映るかチェックしてみましょう。

自作PCの帯電

自作PCの帯電は、画面が映らない原因のひとつです。

自作PCが帯電していると、画面が映りにくくなります。

帯電とは、デバイスに不要な電力が蓄積されることです。

パソコンを長く使っていると帯電が起きやすく、動作不良や電源に問題が発生します。

自作PCが起動しない原因にもなるため、帯電も画面が映らない要因として考えておきましょう。

自作PCの画面が映らないときの対処法

自作PCの画面が映らないときは、以下のような対処法があります。

- 自作PCパーツの見直し

- 放電する

- 電源スイッチの確認

- 自作PCとディスプレイを正しく接続

- グラフィックボードの確認

- 自作PCの掃除

- CPU・メモリ・マザーボードの確認

- CMOS電池の交換

- BIOSの初期化

放電する

自作PCが映らない原因として帯電があるため、PC内部に溜まっている電気を放電しましょう。

放電の手順は以下のとおりです。

- パソコン本体に接続されているケーブルや周辺機器をすべて取り外す

- 電源ケーブルを抜く

- 2分以上そのままにする

- 電源ケーブルを差す

- マウスとキーボードを接続する

- 再起動する

なお、放電によってパソコンの日付や時刻の設定がリセットされる場合もあるため注意が必要です。

その場合はコントロールパネルから再設定をおこないましょう。

電源スイッチの確認

まずはディスプレイの電源スイッチが入っているかどうかを確認しましょう。

ディスプレイの電源ケーブルがコンセントに差さっているか、ディスプレイの本体にケーブルが差さっているかなどもチェックします。

単にケーブルがしっかり差さっていないだけというケースもよくあります。

自作PCパーツの見直し

まずは自作PCパーツをひとつずつ見直しましょう。

各パーツを確認することで、それぞれが正常に動作しているのか理解できます。

パーツはメーカーによって相性があるため、互換性がなければ正常に機能しないこともあります。

パーツに問題がないか確認し、問題があるときはほかのものと交換しましょう。

自作PCとディスプレイを正しく接続

自作PCとディスプレイを接続し、画面が映らないかどうかチェックしましょう。

PCとディスプレイを繋ぐケーブルが合わず、画面がうつっていない可能性があります。

パソコンとディスプレイを接続するケーブルは、以下が代表的なものです。

- HDMI

- DisplayPort

- DVI

- VGA

- MHL

- Type-C

- Thunderbolt3/4

自作PCとディスプレイによって使用できるケーブルは異なるため、機材に合ったものを選ばなくてはいけません。

正しいケーブルと端子を選び、接続状況を再度見直してみましょう。

グラフィックボードの確認

自作PCでグラフィックボードを使用している場合、グラフィックボードを抜いた状態で画面が映るかどうか確認しましょう。

パソコンのマザーボードにオンボードが搭載されていれば、グラフィックボードがなくても画面は映ります。

画面が映った場合、グラフィックボードの損傷や接続、端子に問題があると判断できるでしょう。

このケースであれば、グラフィックボードの交換や再装着を試すことで改善される場合もあります。

自作PCの掃除

自作PCにホコリや汚れが溜まっているときは、掃除をしましょう。

内部パーツに汚れがあると正常に機能しなくなるため、自作PCが熱暴走を起こすこともあります。

とくにマザーボードや電源ユニットにホコリが溜まっていると、電源や画面がつかない原因にもなります。

予防策としても、自作PCの内部パーツをこまめに掃除するようにしましょう。

CPU・メモリ・マザーボードの確認

CPUやメモリ、マザーボードを確認することも大切です。

とくにマザーボードのランプが点灯していない場合、起動できず、画面がつかない原因になります。

それぞれのパーツが正しく接続されているか、パーツ自体に問題がないかなどをチェックしてみましょう。

CMOS電池の交換

マザーボードのランプが点灯していないときは、CMOS電池を交換してみましょう。

BIOSの起動に必要なCMOS情報が呼び出せない点も原因として考えられます。

自作PCに搭載するCMOSのバックアップ用電池は、長くても10年が寿命です。

CMOSの電池を交換することで、画面が映らない問題が解決することもあります。

基本的にCMOSの電池はマザーボードについており、ドライバーを使って取り外します。

電池交換をするときは、マザーボードを傷つけないよう十分注意しましょう。

BIOSの初期化

自作PCの画面が映らないときは、BIOSの初期化も有効な手段です。

BIOSを初期化させるときは、自作PCから全てのケーブルを取り外します。

そしてマザーボードについている電源ボタンを抜き、10分程度放置したら戻してください。

こちらは放電の役割もあり、自作PCが帯電しているときにも効果的です。

ほかの対処法に比べて手間がかかりますが、最終手段として試してみましょう。

自作PCの画面が映らない場合の注意点

自作PCの画面が映らない場合、以下の点に注意しましょう。

- 電源のオンオフを繰り返さない

- パソコン本体に刺激を与えない

- 買い替えや修理が必要になる場合がある

電源のオンオフを繰り返さない

パソコンの電源のオンオフを繰り返すと、ハードディスクに大きな負荷をかけてしまうため注意が必要です。

画面が映らないことの原因は、単に起動に時間がかかっているだけの場合もあります。

すぐに反応しないからといって電源をオンオフすると、HDDやSSDに負荷を与えて重度な故障につながる場合もあるでしょう。

再起動を試みて直らない場合は、無理をせずパソコンの修理業者に診てもらうことをおすすめします。

パソコン本体に刺激を与えない

パソコン本体を叩いて刺激を与えることも、症状を悪化させる原因となるため注意しましょう。

家電やゲーム機が故障した際、トラブルが解決するかもしれないという理由で叩いて刺激を与える方もいます。

しかし、パソコンの内部は複雑な作りで繊細であるため、少しのダメージでも故障につながる恐れがあります。

場合によっては、衝撃によってHDDやSSDが故障してしまい、データの取り出しができなくなる可能性もあるため注意が必要です。

買い替えや修理が必要になる場合がある

さまざまな対処法を試みても改善しない場合、パソコン本体の原因が考えられるため、買い替えや修理が必要になります。

自作PCの場合は各パーツに保証はあるものの、パソコン自体に保証はありません。そのため、修理をおこなう場合はメーカーではなくパソコンの修理業者に依頼する必要があります。

損傷が激しい場合や使用年数が長い場合は、買い換えた方が安く済む場合もあるでしょう。しかし、データの取り出しがしたい場合はパソコンの修理業者に依頼してデータを取り出してもらう必要があります。

自作PCが故障したときは専門修理業者に相談しましょう

自作PCの画面が映らない場合や故障が疑われる場合は、パソコンの専門修理業者に相談することをおすすめします。

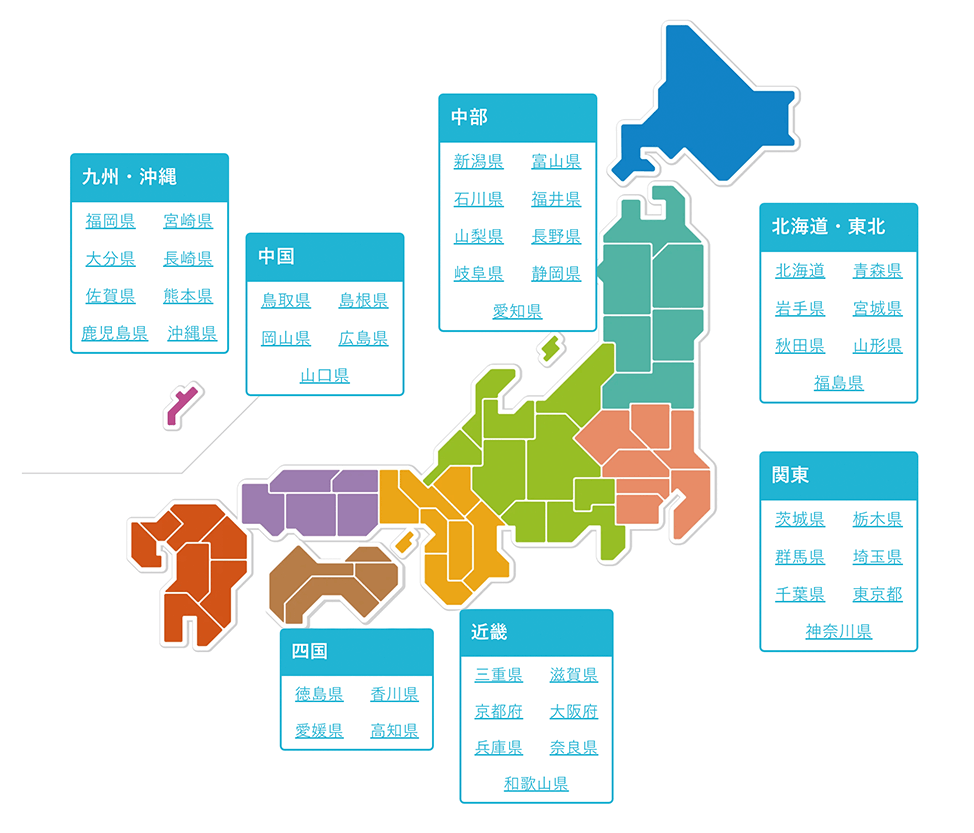

当サイトが推奨している「PCホスピタル」では、全国70店舗を展開しており最短15分で修理できます。

メーカーの対応がない自作PCでもサポートしており、スピーディかつ丁寧に対応可能です。

年間サポート実績約200万件以上(2023年8月末時点)の業界No.1となっているため、自作PCの問題に悩む方はぜひ申し込みを検討してください。

まとめ

今回は、自作PCを起動しても画面が映らないときの原因・対処法について詳しく解説しました。

自作PCは自分でパーツを組み立てるため、通常のパソコンよりもトラブルが起きやすくなっています。

画面が映らない原因として、パーツの故障やディスプレイとの接続状況、パーツの接続、マザーボード、帯電などをチェックしてみましょう。

もし自分だけでは自作PCの問題を解決できないときは、すぐにパソコンの専門修理業者に相談してください。

パソコン博士の知恵袋はパソコン修理業者大手(上場企業)の PCホスピタル(累計サポート実績200万件以上 ※1、利用率No.1 ※2)をおすすめしています。 電話対応も丁寧で、お住まいの地域(全国対応)に応じたパソコン修理サービスを提案してくれます。

PCホスピタルは大切なデータを保護(復元も可能)した上でパソコン修理をおこなってくれます。「再起動を繰り返す」、「シャットダウンできない」、「電源が入らない」などのPCトラブルもすぐに行ってくれます。PCホスピタルは東京や大阪、名古屋、福岡など大都市以外の地方都市にも店舗があり、即日対応可能です

※1 2023年8月末時点 日本PCサービス株式会社調べ

※2 2021年11月時点 2万6303人調査 調査主体:日本PCサービス株式会社 調査実施機関:株式会社インテージ